-源氏物語講話-

第11回

「六条御息所」考―鎮魂として(五)

皇太子(皇太弟)の夭折

述べてきたように、六条御息所は、桐壺帝の同腹の弟に当たる「前坊」(前皇太子)の后であり、さらに言えば、父は、「大臣」であった。六条御息所が皇太子妃であり、また、大臣の娘であったことは、彼女が所属する「家」の正統性を自ずと物語るものであって、その父の死去は、そのまま朝廷内の皇位継承問題に影響を与えずにいられない政治力学の変動に直結することであった。当然のことながら、時の桐壺帝やその周辺は、皇太子没後の立太子問題に腐心することになったであろう。

この場合、桐壺帝の皇太子が「弟」であったという設定に注目しなければならないが、そういう事情が明らかになるのは、すでに述べたように、第九巻目の「葵」巻なのであった。原点である首巻「桐壺」巻をもう一度思い起こしてみよう。

「桐壺」巻は、桐壺帝と更衣との恋を中心に語りつつ、その結果として「玉の男御子(後の光源氏)」の誕生、更衣の死、「形代(かたしろ)」としての「藤壺」の登場、光源氏の元服という流れで展開してゆくが、実は、その過程で注目すべき事実があった。それは、時の天皇である「桐壺帝」に「皇太子」がいないという事実である。物語は、直接、皇太子がいない、とは言わずに、桐壺更衣が産んだ御子について、その立太子の可能性をほのめかすような一文を置くのである。

坊にも、やうせずは、この御子の居たまふべきなめり。

(皇太子にも、悪くすると、この御子がお立ちなさるのであるようだ)

この一文は、時の右大臣の娘で、桐壺帝の后として「人より先に参りたまひて」―どなたよりも先に入内していた弘徽殿女御の心情である。「御子たちなどもおはしませば」(皇子さまたちもいらっしゃるので)とあるように、その后としての地位は揺るぎようがなかった。その父は、この時最も勢力のある政治家と言ってもよく、文字どおり、「右大臣」として次を狙う存在だったのである。

その娘である弘徽殿女御が、桐壺更衣と更衣が産んだ「皇子」(後の光源氏)に対する帝の愛情が尋常ではないため、彼女は、「坊」(皇太子)には、「やうせずは」(悪くすると)、この「皇子」が立つかもしれない、と危惧するくだりなのである。このことは、当たり前のことを言うようだが、実は、この時、「皇太子」が空位であったことを示している。しかし、諸注、このことに関しては特段顧慮するところはない。

時の今上天皇(桐壺帝)が、皇太子を儲けていないとはどういうことであるのか―。むろん、歴史上、天皇が、しばらく皇太子を儲けないということはないわけではないが、しかし、それは、やはり、異例と言うべきであって、本来は、天皇即位に伴って、「立太子」の儀は進められるべき性質のものなのである。

「桐壺巻」ではなにげなく読み過ごしてきたことだが、桐壺更衣が皇子(後の光源氏)を出産した時、実は、桐壺帝は皇太子を立てていなかった、ということに意を払う必要があるのではないか。そして、そのことの理由、もしくは、真相とでも言うべきことが、この「葵」巻での「故前坊」という言辞であったと思われるのである。

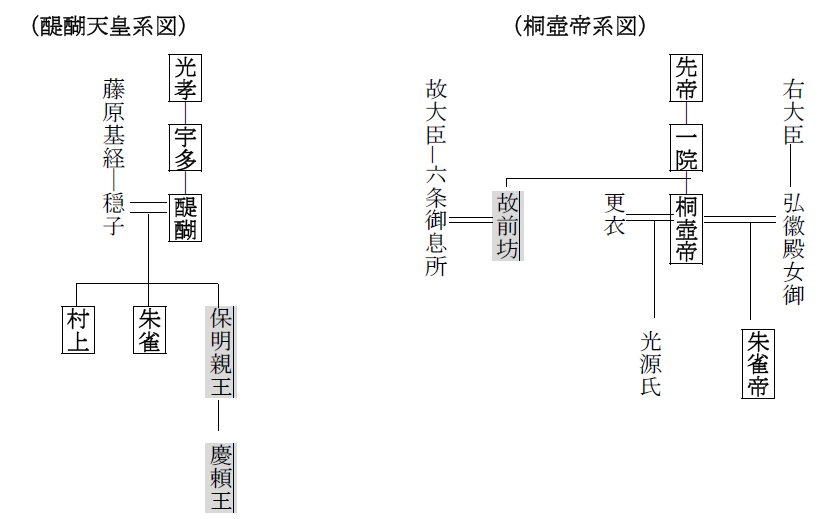

実は、「桐壺巻」を読み進めてゆけば容易にわかることだが、この桐壺帝は、史実そのままではないとは言え、歴史上の醍醐天皇をモデルとしている。その醍醐天皇の皇太子には、延喜4年(904)、藤原基経の娘穏子が産んだ保明親王が2歳で立った。次に桐壺巻と比較する意味で簡便な系図を掲げてみよう。

醍醐天皇の即位は寛平9年(897)のことであるから、保明親王の皇太子冊立は、醍醐天皇の即位から遅れること7年ということになる。そういう意味では、この「桐壺」巻が示す、皇太子が空位であったということは、モデルである醍醐天皇の印象に重なるようでもあり、皇太子の空位には、さほど不自然さは感じられないように思われる。だが、実際の醍醐天皇に関しては、その皇太子冊立の事情は、さらに次のような複雑な展開があったのである。

醍醐天皇の即位に後れること7年、延喜4年、2歳で立太子、春宮となった保明親王であったが、実は、延喜23年(923)、皇太子の身分のまま、21歳で亡くなったのである。そこで、醍醐天皇は、亡くなった保明親王のただ一人の皇子である慶康王を皇太子に冊立したが、この慶康王もまた、延長3年(925)5歳で夭折したのである。そこで、その翌年の延長4年(926)、皇太子に冊立されたのが、醍醐天皇と藤原穏子との間に産まれた第十一皇子の寛明親王、後の朱雀天皇であった。

この逸話は、六条御息所の物語を考える上で、興味深いものがある。史実では皇太子、物語では皇太弟という違いはあるが、皇位継承において、不幸にもその志を果たし得なかった「日嗣の皇子」(皇太子・皇太弟)の存在があったということにおいて、この両者には重なるものがある。そして、本来天皇となるべき人物が、何らかの事情で即位することなくこの世を去った時、当然のこととして、その人物の無念の執念というものに思いを致すことになったであろう。

幼少の寛明親王が皇太子に冊立された当初、親王の母である穏子は、夭折した二人の皇太子の怨霊を恐れ、幾重もの帳をめぐらして寛明親王を守ったと伝えられているが、これは、本来天皇となるべき人物が即位できなかった場合の、その怨霊の「祟り」への恐怖というものを如実に表しているであろう。

天皇となるべき人物(皇太子)が夭折し、それが激しい怨霊となって、時の天皇を苦しめたケースとしては、平安時代初期の早良親王を指摘することができる。

早良親王は、桓武天皇の同母弟の皇太子であったが、桓武の腹心で造長岡宮使であった藤原種継が暗殺された際(785年)、その首謀者として逮捕され、むろん「廃太子」となった。親王は、自身の無実を訴えたが、兄桓武の聞き入れるところとはならず、ついに長岡京内の乙訓寺において絶食死するに至ったのである。

早良親王の死後、早い段階からその怨霊に苦しんだ桓武天皇は、諱として「祟道天皇」を追号するとともに、奈良市郊外に八嶋御陵を設けた。また、その遺骸を送った淡路島の山中の「常隆寺」を、桓武による勅願寺として、その菩提を手厚く弔ったのである。

このことは、強力な怨霊への怖れとそれへの深い回向の祈りが、残された人々の生涯に渡る求道の実践でもあることを物語っている。とすれば、この六条御息所の夫である「前坊」もまた、なんらかの事情(おそらく病であろう)で、天皇即位への道を絶たれたのであって、遺された者たちもまた、その無念の思いを共有することにもなったであろう。あるいは、また、彼らの遺された人生もまた、その「故前坊」の霊への回向としてあるべきものであったかもしれない。

この稿続く

一覧へ