『古今和歌集』を考える

『古今和歌集』のメッセージ(十四)-「桜詠歌」の光と影(1)

藤原良房の「桜詠歌」

「『古今和歌集』「巻一」「春上」に、藤原良房(804~872)の歌(52番歌)が載せられている。良房は、右大臣(848年)、太政大臣(857年)と昇進を極め、さらに幼帝清和天皇の外祖父として人臣初の摂政(858年)ともなった。父藤原冬嗣の後を襲い、北家全盛の先駆けをなした点、あるいは、平安朝以降の藤原北家の時代の偉大なる始祖と言ってもいい。以下、当該歌を詞書とともに引用してみよう。引用本文は、読みやすさを考え、漢字仮名交じり表記とした。

染殿后(そめどののきさき)の御前に、花甕(はながめ)に、桜の花を挿させたまへるを見て、詠める

(染殿后の御前で、花甕に桜の花を挿させなさっていたのを見て、詠んだ)

前太政大臣(さきのおほきおほいまうちぎみ)

52、年ふれば よはひは老いぬ しかはあれど 花をし見れば もの思ひもなし

(年月が経過すると、人は歳を取り老いてしまうものだ、そうではあるが、この御前にある花甕の見事な桜の花にも譬えられるあなたを見ると、私にはもう何も苦悩することなどないのだ)

この『古今和歌集』に載せる良房の詠は、自身の邸宅である「染殿第」(東一条にあった)において詠まれたものと思われる。「染殿后」とは、この染殿第を御座所としていた良房の一人娘明子(あきらけいこ・あきこ)のことであり、父良房は、明子を称賛し、自らの老いなど何ら心配事はない、と眼前の桜花に明子を擬え、讃えたのであった。

良房の妻、すなわち明子の母は、嵯峨天皇の皇女、源潔姫で、良房は生涯この潔姫以外に室を持たなかった。明子は、良房にとって、たった一人の子供でもあったのである。このあたりの機微は、良房という人物を考えるうえでもおもしろいものがあるが、同時に、臣下が皇女を妻とすることの臣下の側の恐縮する心理が伺われるようで興味深いものがある。

ともかく、良房のたった一人の子である明子は、文徳天皇女御として入内後、嘉祥3年(850)3月25日、「染殿第」において、みごとに惟仁親王(清和天皇)を生んだのである。このことは、父の良房を救うと同時に、藤原北家全体の窮地を救うことにもなった。なぜなら、仁明天皇の崩御(850、3、21)を承けて文徳天皇が即位した時(850、4、17)には、紀静子所生の惟喬親王はすでに7歳であり、父文徳天皇も惟喬親王の立太子を望んでいたと言われるからである。母方(紀氏)の後見が決定的に脆弱であったとしても、もしも明子が惟仁親王を生まなかったならば、あるいは、歴史はどう動いたかわからない。惟仁親王は、その年の11月25日、生後11ヶ月の幼さで、立太子を果たしているが、むろん、良房の、他を圧倒する力による大技であった。

この良房の「桜詠歌」は、明子が惟仁親王を生んだ嘉祥3年(850)より後のことに違いない。しかも、この「桜詠歌」の時の良房は、自らの「老い」を嘆く年齢でもあったというのであるから、あるいは、この時は、天安元年(857)2月19日に、自身が太政大臣に就任した時の春のことかもわからない。この年とすれば、良房は、53歳であった。

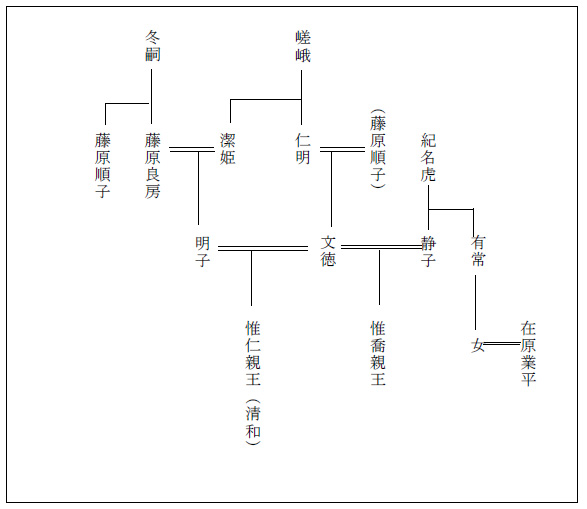

いずれにせよ、良房、および藤原北家の危機は、良房のたった一人の子であった明子が救ったことになる。世に言う文徳天皇の長子惟喬親王との「立太子争い」なるものは、明子が男子(惟仁親王)を生んだ時点で、つまりは、そのことで決着がついたと言える。下記の系図が示すように、惟仁親王の後見は、その父方、母方ともに、惟喬親王の後見氏族(紀氏)とは、ほとんど次元が異なる世界であることが分かるであろう。

そして、我々は、この良房の「桜詠歌」を『古今和歌集』の「巻一」「春上」に収めた紀貫之の心情について、推し量らねばなるまい。その心情は、良房詠歌に連続する在原業平の「桜詠歌」(53番歌)との対照的配列において、実は、強烈に示されていると言えるのである。

2022.8.7 河地修

この稿続く

一覧へ