講義余話

無限の奥深さと叙情と-澤好摩論のために

澤好摩の句は、かなしい。そのかなしみは、どこまでも透明で、そして硬質の輝度を放つ、そういう性質のかなしみである。

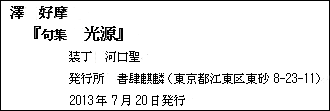

その澤好摩が、70歳になる直前、1999年以降の句作を集めた第4句集『光源』により、平成25年度芸術選奨文部科学大臣賞(文学部門)を受賞した。俳句におけるこの賞は稀で、私の記憶にある俳人は、石田波郷と中村草田男ぐらいのものである。つまり、澤好摩は、波郷や草田男のラインに連なったことになるが、私にとっての澤好摩への評価は、この偉大な先人たちよりも、あるいは高い。

俳句の世界は、もうとっくに高邁なナルシストたちの牙城に堕して久しいと思っていたら、なんと、国が、文学としての「俳句形式」を“芸術”の域にまで高めた稀有の詩人を見出し、そして、高らかに顕彰して見せた、というのが、今回の贈賞ではあるまいか。

国家と文学とは、最も異質な関係のように思われるが、次に引用する今回の「贈賞理由」の文章を読めば、この国が、堂々たる文化国家であることを疑わないわけにはいかないだろう。

| 澤好摩氏は長年同人誌を拠点に静かな、かつ確かな存在感を示し続けてきた。伝統を踏襲する姿勢とは一線を画し、新興俳句と前衛俳句の流れを汲(く)む作風は、ここへ来て伝統でも前衛でもない、誰も踏み込んだことのない境地へ突き抜けたようだ。「うららかや崖をこぼるる崖自身」「百韻に似し百峰や百日紅(さるすべり)」「うたたねの畳の縁を来る夜汽車」「凭(もた)るるは柱がよけれ妹よ」などに見えるように、韻律はときにしなやか,ときに重厚。言葉も、あるときは巌(いわお)のごとく、またあるときはあえかな光を纏(まと)う優しさを見せる。韻文性に優れ、重量感がありながら、自在。さらに、シャープな現代性と抒情性をも併せ持つ本書は、俳句形式の最も美しい結晶の一つと言えるだろう。 ≪文化庁ホームページより》 |

私は、澤好摩氏とは直接のお付き合いはないが、共通の師が故石田穣二博士であったことや、また、その縁で、共通の友人が茅場康雄氏(元昭和女子大教授)であることなどから、今回、氏のお祝いの会に参加させていただいた。

私は東洋大学に入学した当時から、ひそかに俳句研究会の句誌『東天紅』を通じて、澤好摩の句は読んでいた。切れるような鋭さを持った言葉とその短詩のもつ世界の底深さに舌を巻いた。

そういう私にとって、今回のお祝いの会は、ある思い出の句についての“謎”を、直接澤好摩から聞くという絶好のチャンスでもあった。

だが、少し酔った勢いで私が発した”ある句”についての疑問に、澤好摩は、ある意味、予想通りの反応を示した、と言えなくもない。

まず、「ええっ?、そんな句つくりましたかなあ、忘れたよ」と笑い、「本にも入れてないからなあ…」駄作だよ、と言わんばかりだった。無理もない、今から40年以上も前の話なのである。私は、その句に使われている「遊撃手」という言葉に、まさに40年も拘っていたのだが、澤好摩は、「読む人の自由でいいでしょう」と、高らかに笑うだけであった。

澤好摩の俳句形式は、まことにその世界が深い。しかも、稟とした気高さを保っている。俳句形式として連なっている言葉の一つ一つが、何物も寄せ付けぬ「気」を放ち、無限の奥行きを持ちながらも、しかし、その世界は微塵の揺らぎもなく完結している。

それでありながら、澤好摩は、限りなく優しく、そして、叙情の人でもある。特に『光源』は、50歳代後半からの句を集めたものであり、必然的に、人生後半期を意識したと思われるものが多い。贈賞理由にも引かれていた句をみてみよう。

凭(もた)るるは柱がよけれ妹よ

この句について、澤好摩に「妹」がいるかどうかなどは問題ではない。そこに広がる世界は、まさに普遍としての“文学の世界”なのである。

作中の「妹」とは、間違いなく、すでに高齢を迎えつつある作者の、おそらくはたった一人の「妹」であり、さらに言えば、その「妹」も、もう若くはない一人の婦人としての「妹」である。

今、その「妹」が、兄である作者の傍(かたわら)にいる。なんらかの事情から、兄の前で、疲れきった表情を見せている「妹」に対し、「凭」れるのなら、そこの「柱」がいい、とつぶやくのである。

生きてゆくがゆえの重荷を、たまには下ろしたく思う年齢となった「妹」に対して、せめてつかの間の休息は、今も確固たる存在を示している、この生まれ育った家の「柱」に求めよ、と自らは支えにはなれぬ「兄」の祈りが、ここにはある。

こういう句を読むと、やはり、澤好摩という人は優しい人だと思う。冷徹でストイックな作風を特徴とするだけに、時に、ふっとかなしみの表情を見せる詠句は、あるいは、澤好摩自身の、迫りつつある「老い」を見つめる心境の素直な表出なのかもしれない。

さらに、もう一句、

方丈を吹き抜けてはや秋意あり

「方丈を吹き抜けて」、とあるのは、むろん、「風」に違いないのだが、そこに早くも「秋意」を感じる、というのである。

「秋意」とは、秋の気配、風情という意で、現在ではあまり使われない語である。「風」に秋の気配を感じたものとしては、古今集、藤原敏行の「秋来ぬと目にはさやかにみえねども風の音にぞおどろかれぬる」が思い出される。短歌形式との違いはあろうが、澤の場合、一切の饒舌がない。それでいて、「深い」のである。しかも、その深さは、ほとんど無限に近い。

この場合の「方丈」は、「僧坊」にあるそれを思わせるが、あるいは、寺院を訪れた際に、突如としてもたらされた感覚が、吹き抜ける「風」による「秋意」であった、とすれば、それはもはや、単なる秋の気配や風情といった感覚を超えている。

人が微かに秋の気配を感じるのは、まだ暑さが十分に残る時のことだが、この場合の「秋意あり」とは、同時に、人生の終盤に入りつつある自覚を、思いがけず突如として感じ取った瞬間のもの、と読み解くことができるのではないか―。

さすれば、「秋意」とは、大胆に言えば「天の意志」に基づく語と言ってもよく、さらに言えば、厳しく重々しい中に、さびしく「吹き抜け」るように光るこの語こそ、まさに詩人澤好摩の、冷徹だが叙情溢れる感性から再生された“詩語”と言っていい。

澤好摩の俳句形式に表出された世界は、無限の奥行きと深みとを湛えている。そして、その世界は、どこまでも透明であり、また、かなしく輝いている。

日本文学史は、その長い歴史において、ここにまた一人、稀有の詩人を加えることができたと言うべきであろう。