講義余話

賀茂川と加茂氏-平安京の河川

「糺の森」を抜けて

高校を卒業して、しばらく京都に住んでいた。せっかく京都にいるのだから、せめて名所旧蹟ぐらいは見ておこうと、当時“ただ”で観光できるところにはよく行った。なかでも、下鴨神社は市街に近く、そこの南に広がる「糺の森」は、自分が育った故郷にある「森」とはまったく異なるある種洗練された静やかな雰囲気が気に入って、その樹陰にはしばしば親しんだ。

ある時、九州の大学に進学していた友人から手紙が来て、夏休みに京都に行く、それも自転車で行く、と書いてあったから、待ち合わせ場所として、下鴨神社から真南に向かい、糺の森を抜けて、その先をさらに突き進んだら、両側から流れて来る川に突き当たる、その觜の先端で会おう、と返事を送ったら、果たして、約束の日の朝、彼は来た。

普段から浅黒い顔が、真夏の自転車旅で、まさに「どす黒い」という表現がぴったりの日焼けであった。私の顔を見ると、「おう!」と笑い、真っ黒な顔の中に、上下二列の歯だけが異様に白く光って見えた。

聞くと、まず下鴨神社に参拝し、そこで旅の無事を報告した後、言われたとおり、神社から「糺の森」を抜け、さらに川にぶち当たるところまで来たら、「おまえがおった」と笑った。

その時、友人は京都が初めてだった。

やっぱっ、京都は違うのお、

と「長州ことば」丸出しで言う。

自然が、違う、と言うのである。どう違うかと聞くと、綺麗だ、と言う。

我々が育った長州の山間部は、むろん自然は豊かと言うべきであったが、京都のーたとえば「糺の森」が模範例ではあるがー掃き清められたような綺麗さはなかった。田舎で育ったものからすれば、“自然”とは、けっして綺麗なものではなく、むしろ、ごちゃごちゃしていて何でもありの、ある意味では危険で厄介なしろものであった。

京の風土の優しさ

私にとって、京都の風土から受ける、ある種の洗練された印象は、「糺の森」に限らず、基本的にどこでも変わらない。この洗練された印象を「優しさ」と言い換えていいだろう。

たとえば、夏の夕べに、「鴨川」(賀茂川と高野川が合流してその南は鴨川となる)の堤にしばし佇むだけで、岸辺に群生する葦や流れている水の量と勢い、さらに言えば、その川底に転がる石の類までもがまことにこのましく、まるで誰かが入念に計算し、そうあるべく造り上げたのではないかと錯覚するほどに、みごとな調和と無上の優しさとを感じさせてくれる。

この「優しさ」とは、おそらく京都人(広くは京文化)の優しさと言ってもいいだろうが、しかし、その優美な衣の下には、鎧や鋭利な刃も隠されている。

京文化の優しさとは、そこが長く権力の中枢であり続けたということと無縁ではない。京都人は、常に時の権力者との微妙な距離や間合いというものを計らざるを得なかった。そういう京特有の処世というものが、京都人からストレートな表情の表出を奪ったとも言うことができる。とすれば、京都の持つ優しさとは、その奥底におのずと厳しさや鋭さとを隠し持つ「優しさ」ではあると言えるだろう。

さらに言えば、京都の自然や風土も、実は、この優しさと同じような性質を持つ。地方(京以外の、という意味だが)の風土に見られる印象が、京都のそれと大きく異なる印象があるとすれば、それは、その背後にある「荒々しさ」を、ストレートに、出しているかいないか、ということではあるまいか。

しかし、普段は穏やかで、どこまでも洗練されたイメージを持つ京都の自然も、当たり前のことだが、荒れ狂う時は、その恐ろしい表情を見せる。

賀茂川の付け替え説

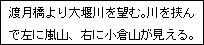

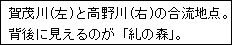

「糺の森」を抜けて、その觜の先端は、北山からの幾筋かの河川を集めて来る「賀茂川」と北東の比叡方面から流れてくる「高野川」との合流地点であることは、すでに触れた。

このポイントは、北西と北東の河川の両筋が出合うところであり、もっとも「気」が集まりやすいところである。この場合の「気」とは、単に「力」や「勢い」というほどの意味で言っているのだが、この「気」が過剰に過ぐる時、川は暴れ氾濫する。

「賀茂川」に注目してみたい。糺の森の先端付近から、真っ直ぐ北西に向かって定規で線を引いたような川筋は、遥か古代、京都盆地を真南に流れていた川の流れを、今の南東方向に付け替えたという説がある(近年、地下鉄工事で都市部北部の地盤を掘削したところ、地下の岩盤が北東に流れていたそうである、だから、現在の賀茂川は、もともとの流れだった、という説が提示されたそうだが、川はその性質として土地の表層を流れるものだから、地下の岩盤どおりではあるまいと素人目には思われるが、どうであろう)。

ともかく、この“付け替え”説はまことにわかりやすい。京都盆地の背後から幾筋も集まってくる北山の河川の水は、大雨の時など、南北に高低差の激しい京都盆地を、そのまま真南に流れていったに相違ない。その流れがもたらす土砂の堆積によって、太古、京都盆地は成り立ったのである。当然、そこは過度の湿地帯であって、定住するには不向きであった。

このように、古代の京都盆地は、雨期には北山周辺から一挙に流れ出る河川のため、都市の建設には向かなかった。そこを、盆地の北東を拠点とする豪族の「加茂氏」が、川の流れを南西に変え、北東から流れて来る高野川と合流、そのまま盆地の西側を流すことで、中心部分を干した、というわけである。

加茂氏のこと

古代京都(山城)盆地は、その北東方面を加茂氏が、南西方面を秦氏が拠点としていた。加茂氏、秦氏ともに渡来系の氏族であって、両者は同族でもあったらしい。土木や治水の技術力は、渡来系だけに強かったであろう。このほか、「大和」を本貫とする加茂氏もいるが、山城の加茂氏と秦氏とが、ともに「山城」を本貫としていたというところに、渡来系氏族の、古代大和朝廷内での序列というものを考えることができるのではないか。

「大和朝廷」とは、「大和」の飛鳥地方を拠点に「天皇家」を中心とする勢力の謂であるが、彼らもまた、遥か古代、朝鮮半島からの渡来系の人々であったろう。彼らは九州の南に住み着いたが、そこは海洋から直接太陽が昇ってくる場所でもあった。「日」に「向」かうところ、という意味で、「日向」と記し、やがて「ヒュウガ」と訓むようになった。

彼らにどのような運命が立ちはだかったかは分からないが、ある時、彼らは、そこを離れることになった。行き着いた先は、現在の飛鳥地方、山間の重なる土地であるところから、そのあたりを「山門」(ヤマト)と呼んだのである。

山城の加茂氏は、この大和朝廷の中枢を占めるには至らなかった。大和朝廷が、大和の飛鳥を拠点にして大きく活動していた間も、そこからは離れ、山城(京都)盆地の北東部を拠点としていたのである。

さらに、大和朝廷が、古代中央集権国家を建設し、拡大していく過程においても、その動きに直接的には参画することはなかった。しかし、8世紀末、渡来系の天皇である桓武天皇が奈良を棄て、さらに、長岡から山城へ都を遷すという段階になって、ようやく出番が来た。

遷都とは、「都市」の丸ごとの移動であり、当然、インフラの整備が必須であった。そこに集められる貴族たちの「住居」の手配から、連絡道路、今日の感覚での「上下水道」や「食料」に至るまで、これらの手当てが絶対的に求められたのである。

北山からの川の流れを付け替えることで、最大のネックだった京都盆地そのものを「干す」ことには成功した。さらに、大容量の河川(鴨川)が、都の側面を流れることで、いわゆる大都市の“下水”としての機能を持たせることができた。飲料水は、むろん、土地の下に溜まっている無尽蔵の地下水であった。

京都の“都市”としての生命線は、なんと言っても、山城盆地の北部から供給され続ける豊富な「水」にあったと言える。その「水」は、河川となって盆地の表層を流れ、あるいは、盆地の地下深く浸透して、地下水として蓄えられ、とにかく、山城盆地への大量の人口の流入を可能としたのである。

そこに供給される水量がいかに多いかは、盆地の南に位置する巨大な遊水池「巨椋池(おぐらのいけ)」の存在を見ればわかるであろう。「巨椋池」は、昭和に入ってからの干拓事業で姿を消したが、その地が今も、京都盆地の地勢上の“遊水池”としての位置にあることは変わらない。

京都千年の古都としての歴史は、その豊かな「水」が支え続けてきたと言っていい。まさに「山紫水明、水の都」と言うにふさわしい風土ではあろう。

そして、その風土は、基本的に、加茂氏と秦氏との治水土木事業により、山城盆地の自然(河川)を人為的にコントロールすることで可能となった。秦氏については、特に、盆地西側の河川(保津川)を担当し、そこに大規模な“堰”を築く灌漑事業を行った(大堰川)。このことによって、桂川流域の農業が安定し、都の食料供給が日常的に確保されたが、秦氏については、別稿を用意したい。