講義余話

賀茂の御祖(みおや)―御蔭山の“荒御魂(あらみたま)”

「高野川」から「鴨川」へ

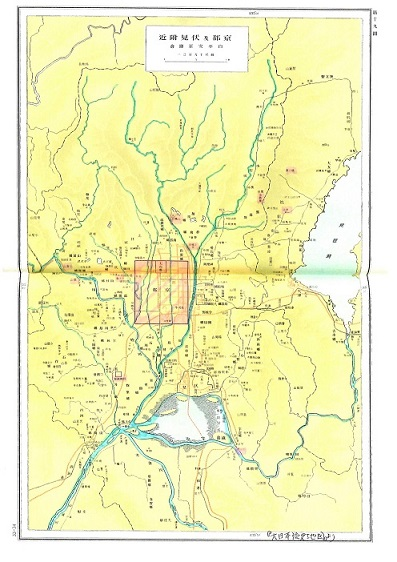

上賀茂方面から南東に流れる「賀茂川」は、やがて「高野川」と合流する。この合流ポイントに鎮座する社が下鴨神社だが、その正式名称を、「賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)」と言う。

この場合の「賀茂」とは、直接的には、上賀茂神社の祭神である「賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)」を指すものと思われる。その「御祖(みおや)」を祀る神社、というわけである。「おや」と言うと、常識的には、「父」か「母」ということになるが、実は、この社は「母」と「祖父(母の父)」とを祀っている。

賀茂別雷大神の「母」を「玉依姫」(たまよりひめ)と言い、その父、すなわち、賀茂別雷大神の祖父を「賀茂建角身命」(かもたけつぬみのみこと)と言う。

従って、「上賀茂神社」と「下鴨神社」とは、それぞれ「子」とその「母・祖父」とを祀る神社と言うことができるのだが、やはり、その原点は、加茂氏が「上賀茂」の地に「賀茂別雷大神」を祀ったということであろう。その後に、「賀茂別雷大神」の「御祖(みおや)」を祀る新たな状況が、現在の「下鴨」の地に生じたに違いない。あるいは、それが、「賀茂川」の流れを南東の方向に変え、「高野川」に合流させた時のことであったかどうか―。

「高野川」は、下鴨神社の北東、比叡山方面の川筋を集めて南西へ流れて来る。その流れは、山城盆地の右辺上部(現在の下鴨社辺り)に到達するが、もしも、その流れが、そのまま一気に中央部に流入すれば、山城盆地は使い物にならなくなる。が、うまい具合に、川の流れは東山の山麓を緩やかに南へと流れてゆく。現在の「鴨川」である。

言うまでもなく、鴨川は、平安京の東側面に沿って南に下る川であるが、このルートは、もともと河川が形成されやすかった。というのも、東山連峰はそう高い連山ではないが、そこにまとまった降雨があれば、その裾野には、やはり、それらを受け入れ、さらに南の低地へと流してゆく河川が必要とされるからだ。

従って、もとからあった流れ(高野川鴨川ライン)に、付け替えた賀茂川を接続し、その時新たに合流地点となった所に、何らかの祭神を祀る必要性が生じた、-それを上賀茂の祭神の「御祖」にした、と推理するのだが、確証があるわけではない。

ただし、もし、この合流地点が氾濫、そこから洪水ということにでもなれば、盆地の中央部の平安京が壊滅的打撃を受けるのは言うまでもない。だから、古代における“最後は神頼み”という観点から言えば、この地点には、やはり何らかの「祭神」が祀られねばならなかった。

「賀茂別雷大神」の「母」と「祖父」

ところで、「御祖」を祀るということなのだが、この場合の、「母」と「祖父」とを祀るという形態がおもしろい。「賀茂別雷大神」の「父」ではなく、なぜ「母」なのか、ということである。むろん、「父」がいなければ「子」はできないから、「父」についての伝承はあるにはあるが、その「父」を明確に祀る信仰はないようである。

このことは、高群逸枝の研究によっても知られていることだが、古代日本が、基本的に“母系制”であることに起因するのではなかろうか。つまり、古代日本の夫婦関係は、基本的に、夫が「妻の家」に通うという「通い婚」―「招婿婚」のかたちで営まれており、夫婦に子が産まれると、その子は、そのまま、子を産んだ「母の家」のものとして育てられた。従って、生まれた子のうち、「氏の長者」となるべき男子は、むろん然るべき教育がなされたが、特に、将来その家で“婿”を取ることとなる女子は、深窓において大切に養育されたのである。婿を取り、子が産まれることで、その家は、次代へと続くことができたのである。

このあたりの事情は、この女子が天皇の「后」として「入内」(じゅだい)したとしても変わらない。その后が、将来天皇となる“男御子”(皇子)を産む時もこの実家であったし、産まれた子は、基本的に、この母方のものと言えた。つまり、将来の「王」たる男子の後見は、その「母方の家」が務めることとなるのである。まさに、その子の「祖(おや)」と言えば、母方の家の「母と祖父」なのである。

たとえば、平安時代、藤原道長を頂点とする藤原北家が、その権力を恣にできたのは、一族が天皇の「母」を持ち、さらに天皇の「祖父」(外祖父)を持ったからに他ならない。

「御生(みあれ)神事」-御蔭祭

下鴨神社の祭礼は、上賀茂神社と同じく、「葵祭」(古くは「賀茂祭」と言った)であることはよく知られている。下鴨神社では、この「葵祭」に先立って、「御蔭祭(みかげまつり)」という祭礼が執り行わる。

現在、「葵祭」は、5月15日に行われるが、「御蔭祭」は5月12日である。この祭礼の主旨は、簡単に言えば、本祭礼(賀茂祭)のための「神」を招き入れる神事である。では、どこから招き入れるかと言うと、高野川沿いの八瀬の山中(「御蔭山」と言う)にある「御蔭神社」から招くのである。しかも、「神馬」に乗せて運ぶというから、ずいぶんと現実味を帯びている(むろん、現在はほとんどの行程は自動車列だが)。

「賀茂祭」と言えば、「上賀茂」も「下鴨」も、むろん共有であるが、「御蔭祭」は、「下鴨の祭」ということになる。

ある時、この「御蔭祭」のことが気になって「下鴨」を訪れた際、境内を歩いて来られた神職の方を呼び止めて聴いてみた。

御蔭祭は、葵祭の祭神を招き入れる神事のようですが?

と聞くと、「そうですよ」とおっしゃるので、意地悪ではないのだが、

ということは、祭りの期間を除くと、普段、ここには、神様はおいでにならないのですかねえ?

と言ったところ、その神職の方は、一瞬困ったような表情をされたが、しかし、その後すぐに、悠然と落ち着いた風情で、

いやあ、こう考えていただけますか、たとえば、充電式の電池がありますなあ、その電池を、年に一回、ガチッと入れる、充電し直す、というようなことですかなあ―。

つまり、あくまでも、神さまは留守にはならないということなのだろう。しかし、そうであるなら、葵祭直前の神さまは、かなり、へとへとになっておられることになるのだが、まあ、屁理屈はそのくらいにして、とにかく、御蔭祭は「神」を迎える儀式なのである。それでは、そのお迎えする「神」とは、いったいどのようなものなのか。

この御蔭祭は、明治初年頃までは「御生(みあれ)神事」とも称されたらしい。「みあれ」とは、神の誕生を言う言葉であって、生まれたばかりの瑞々しい「荒御魂(あらみたま)」の誕生ということである。この「荒御魂」を、下鴨の社にお迎えするというのである。山中奥深い所に神が降臨し、その神を、人々が居住する地域にお迎えするというイメージは、上賀茂神社の「賀茂別雷大神」と「神山」との関係を思わせるものがあるが、こちらの祭りは、その「荒御魂」を、きらびやかに飾りたてた神馬(しんめ)に乗せ、実際に行列をなして下鴨の地に迎えるのである。

御蔭山の「荒御魂」

下鴨神社の東側を流れてくる高野川の東岸に、叡山電鉄の出町柳駅がある。出町柳という名のとおり、川岸には「柳」が植えられていて、春から夏に掛けての風情は、まことに「川端」の景として好ましい。

出町柳から叡山電車に乗り、終着の八瀬比叡山口駅で降りると、そこから高野川沿いを北に少し歩いたところに、比叡山に登るためのケーブル鉄道の駅(ケーブル八瀬駅)がある。御蔭神社は、そのケーブルの方向とは逆に南の方向に向かい、瑠璃光院という寺の脇を抜けて、人気のない山道を入って行かねばならない。

やがて神社に向かう細い山道に朱塗りの鳥居があり、その脇に立てられている朱い解説プレートには、

この社地は、太古鴨の大神が降臨された所と伝えられているところ(中略)

御祭神は、御本宮賀茂御祖神社の御祭神の玉依媛命、賀茂建角身命、二柱の荒魂を奉祀されている。

とあって、この「神」の性格としては、やはり、上賀茂神社の「神山」に太古降臨した「賀茂別雷大神」に似たものがあるように思われる。

つまり、この御蔭山に降臨したという「神」も、あるいは、上賀茂のように、もともとは「雷」であったのかもしれない。その時は、想像を絶するほどの雷雨が集中豪雨となり、それが洪水をもたらして高野川へと流入したであろう。まさに、山城盆地の「鬼門」のごとく、高野川の氾濫は、流域の人々から恐れられたに違いない。

そして、山城盆地北東地域を拠点とする加茂氏は、その地の「神」(自然の猛威である)を直接的に鎮め祀る場として、「御蔭山」を選んだのではあるまいか(最初の御蔭神社の位置は、現在の地より少し離れた別の場所であったらしいが、自然災害により埋没、現在の地に遷ったと伝えられる)。

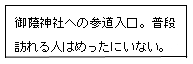

御蔭神社は、普段は訪れる人がめったにいない。私が初めて訪れた時は、瑠璃光院を通り過ぎた辺りで、その方角に不安を感じ、老人ホームのような趣のある建物の前で、管理人とおぼしき人にその場所を尋ねた。この方角でいいとは教えてもらったが、あきらかに、その人の表情は、珍しいものに出遭った時に人がよく見せるところの“表情”ではあった。

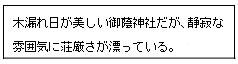

鳥居から参道めいた山道を進むと、そこに御蔭神社がある。歓迎してくれるものは藪蚊ぐらいのもので、小振りの境内は静まり返っている。周囲は森に囲まれていて、静寂とともに日の光が木の葉の間から漏れて来る。「御蔭」の「蔭」とは、文字通りの「陰」かもしれないが、あるいは、射して来る「光」そのものを言っているのではないかとも思われる。古代人が使った「かげ」という言葉は、今日の「光」と同義でもあった。

古代、人の自然への畏れは、それを崇拝し崇めることを“かたち”にした。その原初の形態が、あるいは、ここにはあるのではないか―。たとえば、「神」そのものを「馬に乗せる」という発想も、「神幸」、すなわち、各地に展開する「御輿」の原型ではあろうが、御蔭山から下鴨の地まで「神」を馬で運ぶという発想は、よほどのリアリティーがなければ生まれないであろう。そのリアリティーの源泉こそ、人間の、素直な自然への報謝であり、同時にそれへの、正直な脅威であったと思われる。

年に一度、高野川の上流から「荒御魂」を迎えるという形態は、たとえば、今日、全国各地に実施される夏祭りと同じ性質があるのではないか。村の「鎮守の社」から、境界として注連縄が村中に巡らされ、その期間中は、神聖な空間として、そこに神を迎える。その時、神は、神社境内の高い杉や桧を「依代」として降臨し、「祭り」の期間が終わると、やがて天に帰って行くのである。

ということなら、やはり、祭礼の期間外は「神」はそこにはいないということになって、例の「屁理屈」が生まれても来るのだが、神の領域の問題は、どうも、「理屈」によって処理されるものではなさそうである。