講義余話

京都の夏―“京仕様”の建物―

夏の京都盆地は、とにかく蒸し暑い。特に、梅雨明け直後の刺すような陽射しの中、それまで盆地が蓄えてきた水分が大量の湿気となり、強烈な高温を伴って地表を覆うように立ちこめる。その不快さは格別のものがあって、身体が馴れるまでは、しばらくはいかんともし難い。

『源氏物語』に「常夏」(とこなつ)という巻がある。その冒頭、あまりの暑さのために光源氏たちが六条院の「釣殿」(つりどの)でぐったりしている場面が描かれている。当時、夏の間、わずかな“涼”を取るために、池や川の水が利用された。六条院の「釣殿」などはその典型的なもので、名称こそ「釣殿」だが、あくまでも“避暑”対策の建物であった。要するに、水辺に近いところで涼むのである。

池の上に建物を張り出し“涼”を求めることができたのは、もちろん最上流の貴族たちだけであって、一般的には、建物の中に“風”を通すことしかできなかった。現在、京都市内に残っている歴史的建造物は、いずれも床を高くして湿気がこもらないようにし、さらに建物内部を大きく開け放っている。夏の暑さと湿気対策のかたちと言っていい。

『徒然草』(55段)のなかで、兼好法師は次のように記している。

家の作りやうは、夏をむねとすべし。冬は、いかなる所にも住まる。暑きころわろき住居は、堪へがたきことなり。

(家を作るには、夏を念頭に置くべきである。冬は、どのような場所でも住むことができる。暑さが厳しい頃に、それをしのぐのに向いていない家は、住むに耐え難いことであ る。)

この兼好法師の述懐は、むろん、京都盆地の高温多湿という気象条件から導かれたものなのだが、この文章からは、いかに平安京の夏が堪え難かったかということが実感として伝わってくる。

平安京遷都以来、基本的にこの地が“王城の地”であり続けたことが、ついにその「建物」の構造を、この国の“標準仕様”としたかに思える。

だから、建物の規模の違いは大小様々であったとしても、日本各地の、梅雨が訪れる地域の農村の家屋の構造は、基本的に“京仕様”と言えた。要するに、夏場は、風を遮る物を取り払っておおいに開放するのである。外とのしきりは、薄い“障子”くらいであったから、当然のことだが、冬は寒かった。その冬の寒さに目をつむってまで、日本人は、極端な湿気と暑さとを嫌ったということになる。

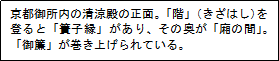

この外気を取り込みやすくする(風通しをよくする)建物の構造は、たとえば、現在の京都御所に残っている「紫宸殿」や「清涼殿」を見るとよくわかる。建物は、むろん高床式であるが、構造的にその建物の“内”と“外”との境界が曖昧になっているのである。具体的に指摘すれば、「簀子縁」(すのこえん)は、建物内部と外部とを分かつ構造物なのだが、厳密にはこれが建物の内部なのか外部なのか、判然としない構造になっている。

また、「簀子縁」の内側には、夜間に使用する「格子(こうし)」が張り巡らされているが、昼間は基本的に取り外され、そこには「御簾(みす)」が垂らされた。立派なものではあるが、つまりは「簾」(すだれ)に過ぎないから、そこもまた、厳密に言うなら“内”と“外”とが峻別されているわけではない。夏はいいが、寒い冬の昼間など、室内であっても、気温は、室外と同じであった。当然寒かったはずだが、兼好法師が言うように、「冬はいかなる所にも住まる」であったから、みな我慢したのである。

余談になるが、この“京仕様”の住宅作りが、明治の北海道開拓の屯田兵の建物にも汎用された。冬の北海道の場合、薄板で覆われているだけの高床式の住居は、当然のことながら、寒さで屯田兵やその家族をおおいに苦しめた。極寒の地で、粗末な「夏をむね」とする家屋に人々を住まわせた明治政府の感覚は、ある意味滑稽でもあるが、リアルに考えれば、それはもはや滑稽を通り過ぎて、愚昧がもたらすところの悲劇以外の何物でもなかった。

が、ともかく、この極度に蒸し暑い京都盆地の気候風土は、トータルとして言えば、ここに「都」が永続的に営まれる決定的な要因でもあった。夏場、盆地の高湿な空気が上昇気流となって北部の山間部に流れ、そこで冷却されて激しい雷雨となった。そして、この北部の山間部に降る雨が、やがて「賀茂川」「高野川」「保津川」の主要河川となって、この盆地を潤した。さらに言えば、伏流水は、飲料としての井戸水を保証し、盆地の中での飲料水も枯渇しなかったのである。

そういう意味では、“京都千年の都”の源泉こそ、この高温多湿な京都盆地の“夏”であったと言えよう。