講義余話

東山道の「ケ」の国

上野と下野

私の住んでいる群馬は、江戸時代までは「上野(かみつけ)の国」と言った。そして、隣の県である栃木は、「下野(しもつけ)の国」であった。二つの「ケ(毛)の国」だから、併せて「両毛(りょうもう)」などと呼ぶ。

「かみつけ」と「しもつけ」の共通の語構成は、「上・下(カミ・シモ)」に、それぞれ「ツ、ケ」が付いたに過ぎない。「上(カミ)」と「下(シモ)」とは、「都」に"近い"か"遠い"か、という程度の判断基準だと思われる。その当時「都」があった「大和」からは、「上野」の方が、やや近かった。

「ツ、ケ」は、むろん「ツ」と「ケ」に分かれるのであって、「ツ」は、古代の格助詞である。今日単独で使われることはないが、しかし、別語彙の中に明確に痕跡を残している。

たとえば、「睫毛(まつげ)」の「つ」である。「まつげ」とは、「目の毛」ということで、この「つ」は、現代の「の」と同じで所有の機能を表している。理屈で言えば、目が所有するところの毛、ということになる。たとえば、『伊勢物語』の「23段」に出てくる有名な歌、

風吹けば 沖つ白波 竜田山 夜半にや君が ひとり越ゆらむ

(風が吹くと沖の白波が立つ、その"立つ"の言葉を持つ「竜田山」を、この夜半に、愛しいあなたは一人で越えていらっしゃるのでしょうか)

の「沖つ白波」(沖の白波)の「つ」もそうである。

また、「つ」ではないが、同じような性質のものとして「眉毛(まゆげ)」の「ゆ」がある。これは、「目ゆ毛」で、「ゆ」は、万葉の山部赤人の歌、

田子の浦ゆ うち出でて見れば 真白にぞ 富士の高嶺に 雪は降りける

(田子の浦から少し離れた所に出て見ると、そこは、真っ白に富士の高嶺に雪が降っている景色であることよ)

の例からも明らかなように、「~から離れる、経由する」という働きを示す古代の助詞である。つまり「まゆげ」とは、目から離れたところの毛、というのが原義なのである。

さて、「カミツケ」「シモツケ」の「ケ」である。それぞれ「上のケ」「下のケ」ということで、この「ケ」の意味について考えねばならないが、その前に、古代日本列島の「国郡」のあり方に触れておきたい。

畿内七道

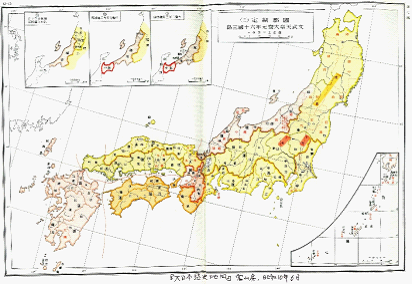

古代日本列島の"国郡制"は、大宝元年(701)の「大宝律令」によって定められた。中央集権のもと、全国を大きく「畿内七道(五畿七道)」に分かち、その行政区域を特定した。「畿内」―「七道」―「国」―「郡」―「里」という構図である。そして、この時の「道」の名称だが、現在そのほとんどが、なんらかの形として、残っている。

例えば、九州の「西海道」は、九州佐世保の"西海橋"に、四国和歌山の「南海道」は、大阪和歌山間を繋ぐ"南海電車"に、それぞれその名を残しているし、さらに、「山陽道」と「山陰道」とは、当該の地方名称として、今もそのまま各方面で使用され続けている。

一方、東日本になるが、太平洋側の「東海道」と日本海側の「北陸道」とは、今日も日常的に使用され親しまれていることは言うまでもない。ところが、その両道の中間に位置する山間区域の「東山道」はどうであろう。今日、国語として使用されている例を私は知らない。つまり、この「東山道」だけが、今日言葉として残っていないようなのである。ある時、授業で、

「東山道」という言葉は、なぜ使われなくなったのだろうねえ?

と、独り言のように言ったら、授業の後、一人の女子学生が教卓まで来て、

さきほどの件ですが、「東山道」は、コトバがよくないからではないでしょうか?

と言う。聞くと、「倒産」への連想が働くから―、というのである。なるほどそうかも知れないと、ダジャレ好きの私は喜んだのだが(東山道の説明の時に、すでに私は「誰も通さん、東山道」とダジャレを飛ばしていて、そのとき、明らかに失笑を買っていた)、実は「東山道」は、他の「道」とは異なり、単なる行政区域だけの名称ではなかったのである。

「東山道」は、琵琶湖のある「近江」から東日本の山間部に位置する、「美濃」―「飛騨」―「信濃」―「上野」―「下野」―(「陸奥」)の行政区域ということになるのだが、それと同時に、これらの地域を実際に繋ぐ「道」でもあった。つまり、各国における租税の収集と運搬のために、ホンモノの"道路"が造られていたのである。

リアルに考えるならば、国内の「郡」ごとの農作物は「郡庁」を通して「国庁」の穀物倉庫に納められ、さらにそれらは、近くまで通じている「道」(東山道)を運搬されて近江の琵琶湖に到着、そのまま湖上交通を経て、「東国三道」のターミナルである「大津」に集荷されたのである。

「東山道」がそういう租税運搬の「道」でもあったということなら、古代律令制が瓦解してゆくのに伴って、この"運搬道"は消滅せざるを得なかったであろう。そして、かつての「東山道」は、江戸期に入ると、江戸を起点とする「五街道」のうちの「中山道」と「日光街道・奥州街道」とに分割されたのである。

ちなみに、中世以降、「東山道」は、"とうせんどう"とも言った。あるいは、「中山道(なかせんどう)」という名称は、「東山道(とうせんどう)」の類語として派生したと考えることが可能で、江戸を基点とする「道」である以上、「東の山道」である「東山道」は、そのままの呼称では都合が悪かった。しかし、江戸から西に向かうからといって、「西の山道」という訳にもいかなかったから、その間を取るということで「中の山道」、つまり「中山道」とでも呼ぶしかなかったのであろう。

中央の論理

この列島での中央集権国家の樹立は、七世紀後半に起こった「大化の改新」からと断定していいが、当時の新政権(天皇家と藤原氏を中心とする大和朝廷)は、国家財政の新たな基盤として「東国」に注目した。なかでも、陸奥地方は、それまではまったくその版図外であったから、それを併呑することは、税収面から見て垂涎の的と言ってよかった。そのためにも、手前の東国諸国の完全掌握は、必須といっていい前提条件でもあったろう。

しかし、おそらくは、「上野」「下野」の両国は、早くから大和朝廷の影響下にあったのではないかと思われる。そのことを明確に証明する資料が残っているわけではないが、たとえば、「上野」「下野」両国と隣国である「武蔵」(東海道)の稲荷山古墳(埼玉県行田市さきたま古墳)から発見された"鉄剣"の銘文などからは、大和王朝と関東地方との早くからの交流を推測することができるのであって、少なくとも、中央集権国家樹立時には、「上野・下野」の両毛区域は、確実に大和朝廷の傘下にあったと見ていい。

さて、「ケ」という言葉である。この言葉を考える際のヒントとなるものは、「上野(カミツケ)」「下野(シモツケ)」という国名自体が、中央の論理において命名されているということである。つまり、中央から見て、「上野」「下野」の区域が「ケ」の国であったということなのである。

そこで、現在、古代の大和言葉で「ケ」という"音"を持つ語彙を探るならば、まず「筍」という漢字に気づくことができる。これは"食べもの"という意であることは言うまでもなく、この「ケ」ならば、古代「上野」「下野」の両国が、ヤマト王朝にとって、豊かな食料の供給元という意識があっということになろう。この地域に住む私などからすれば、これはなかなか魅力的な解釈ということになろうが、しかし、当時の「両毛」二国だけが大和朝廷の食料庫であったというわけにもゆかず、どうやら別の解を考えるほうがよさそうである。

中古語に「けしうはあらず」という慣用的な表現がある。「けしくはあらず」ということで、悪くはない、つまりは、よろしい、という意味で用いられるのだが、この場合の「けし」とは「異(怪)し」ということで、"変わっている""よろしくない"などの意を表す古代の「異」(ケ)を基としているのである。

古代中央の論理から言うならば、大和から遠く離れた東国の地は、あるいは辺境という語がふさわしいかもしれず、そういう"感覚"で言うならば、まさしく"両毛"の地域は「異・怪」(ケ)の国ではなかったかと思われる。

『伊勢物語』の都鄙意識

話は跳ぶが、十世紀の中頃には成立していたと思われる『伊勢物語』「15段」に、現在の福島県福島市の「しのぶ山」付近を舞台とする物語が収録されている。

昔、みちの国にて、なでふことなき人の妻に通ひけるに、あやしうさやう にてあるべき女ともあらず見えければ、

しのぶ山 しのびて通ふみちもがな 人の心の 奥も見るべく

女、かぎりなくめでたしと思へど、さるさがなきえびす心を見ては、いかがはせむは。

(昔、男が、陸奥国で、なんということもない人の妻に通ったところ、不思議に、そういう男の妻であるような女でもないように見えたので、

しのぶ山の「しのぶ」ではないが、これから先も忍んで通い続ける道が欲しいものだ、あなたの心の奥までも見ることができるように

女は、この歌を最高にすばらしいと思うのだが、しかし、そんな性悪の蝦夷心を見たところでどうするというのだ)

この15段は、いわゆる「東下り・東国物語」の最終段となる話であって、都を捨てて、ついには「陸奥」まで行った男が、「みちの国」の「しのぶ山」付近の人妻を気に入ってしまい、もっと女のことを知りたい、その心の奥までも、という歌を送ったのである。女は喜ぶのだが、物語の語り手が、「さるさがなきえびす心を見てはいかがはせむは」と、「しのぶ山の女」(と呼んでおく)に対して、これ以上の表現があるかと思えるほどの、冷徹かつ残酷な宣告を下して、東国物語は閉じられたのである。

それにしても、この「性(さが)なき蝦夷(えびす)心」とはどうだろう。「性なし」とは、もともとの人間そのものの"タチが悪い"ということであって、これは救いようのない最低の評価といっていい。そして、さらに注目されるのは、「蝦夷心」という表現である。

「蝦夷」(えびす)とは、もとは「えみし」であった。大和言葉であるが、漢語の「夷狄」(いてき)などと同種の語で、要は、未開な野蛮人ということである。

『伊勢物語』は、ほぼ9世紀を時代設定としているので、その当時(平安初期)の平安京貴族の感覚(強烈な"都鄙意識")が、きわめて素直に表出されていると考えていい。この「しのぶ山」周辺が今日の福島県福島市に相当することはすでに述べたが、古代の行政区域としては、「陸奥」(みちのく)であった。

「陸奥」とは、「道の奥」の約まったかたち(mitinooku→mitinoku)であり、この場合の「道」が「東山道」であることは言うまでもない。つまり、「東山道」の「奥」が「陸奥」であって、都の人間からすれば、そこは、まさしく「蝦夷」の世界であった。

現在の福島の南に隣接する地域が栃木であることを思えば、群馬・栃木両県にわたる区域について、遥か古代、中央の論理から、そこを「ケ(異・怪)」の国と呼んだとする推測は成り立ちそうに思えるが、今は首都圏である群馬栃木両県の住民にとっては、あまり愉快な話ではあるまい。