講義余話

行平の須磨―『伊勢物語』「八十七段」

“姉妹”を召人とする行平伝承も、親である“村長”の思惑はどのようなものであれ、“貴種流離譚”の枠に収まり得る。仮に、将来この姉妹に姫君が誕生し、それが帰京した行平の栄華に結びついたとしたら、まさに、それは、光源氏の場合と同様、正統な貴種流離の物語なのであった。しかし、『伊勢物語』に描かれる業平も、現実の行平も、そのような結末が用意されることはなかった。そういう意味では、この貴種流離の枠組みは、この兄弟にとっては、完成することのなかった枠組みだけのものに終わったものと言えよう。

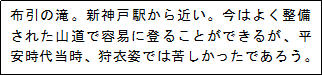

ところで、行平業平兄弟は、摂津国にある「布引の滝」を一緒に訪れている。この時のことは、『伊勢物語』の「八十七段」に語られているが、なにせ“物語”である。すべて真実が描かれているとは限らないというのが、近代以降に限らずこの物語の読み方なので、あるいは、虚構ではないかという見方も生まれてくるかもわからない。

しかし、平安朝の膨大な物語作品の堆積(ほとんどの物語は散佚している)のなかで、『源氏物語』と『伊勢物語』は、ある意味“物語”だからこそ許される“真相の暴露”というスタンスを自覚的に取っている。この八十七段に、そういう性格のものが明確に認められるかどうかの厳密な検証は措くとして、この章段に語られる物語世界は、この物語が世に出された時の“読者”(不特定多数ではない)を驚かすような“話し”が提供されている、といった見方で読むことは可能であろう。少なくとも、ここには、ある何らかの“真実”が語られているはずだ、というような視点はあっていいのではないかと思われる。

八十七段は、次のような書き出しで始まっている。

昔、男、津の国、菟原の郡、蘆屋の里に、知るよしして、行きて住みけり。

ここに登場する「昔、男」とは、在原業平である。その業平が「津の国、菟原の郡、蘆屋の里」を「知る」とあるのは、そこを所領地(荘園)としていたということである。この一文に似る表現に、「初段」の、

昔、男、初冠して、奈良の京、春日の里に、知るよしして狩にいにけり。

がある。業平の場合、「春日の里」であったかはともかくとして、奈良には所領とする土地(荘園)があった。たとえば、「業平寺」で名高い「不退寺」は、業平が創建したものと伝えられるが、そこは、平城京の北東のあたりで、もとは、平城上皇の荘園があったところと言われている。その所領が、やがて、阿保親王、業平へと相続されたのである。

また、同じようなケースとして、長岡京にも、業平の所領があったと推定されるが(五十八段)、これは、伊都内親王の「一つ子」(八十四段)であった業平が、その荘園を相続したものと思われる。

さて、八十七段の「津の国」の「菟原の郡」「蘆屋の里」であるが、ここに業平の所領があったかどうかは確認できない。ただし、「六十六段」にも、次のような話しがあることは注目していい。短いので全文を掲げてみよう。

昔、男、津の国に知る所ありけるに、兄、弟、友だちひき率て、難波の方に行きけり。渚を見れば、舟どものあるを見て、難波津を 今朝こそみつの 浦ごとに これやこの世を うみ渡る舟これをあはれがりて、人々帰りにけり。

「津の国に知る所ありける」と、八十七段と同様に、摂津に所領があったことを言っているのだが、「兄、弟、友だち」と一緒に、摂津から「難波」の浦を逍遥した体の話になっている。そして、男の詠の「これやこの世をうみ渡る」から明白なように、今の世を「憂し」とする点、八十七段の話とは共通するものがあると言っていい。おそらくは同じ時期のものと考えるべきだろう。

さて、八十七段である。その章段の始めにおいて、

蘆の屋の 灘の塩焼き いとまなみ 黄楊の小櫛も ささず来にけり

と、「蘆屋の里」にちなむ「むかしの歌」を紹介した後、主人公の「男」(業平)と兄(行平)たちが、「蘆屋の灘」から「布引の滝」へと登り、さらに居館へ戻ってから翌朝までの光景とその時の詠歌とを綴ったものである。以下は、「布引の滝」での描写箇所である。

この男、なま宮仕へしければ、それを頼りにて、衛府の佐ども集り来にけり。この男の兄(このかみ)も衛府の督なりけり。その家の前の海のほとりに遊びありきて、「いざ、この山の上にありといふ布引の滝、見にのぼらむ」と言ひて、登りて見るに、その滝、ものよりことなり。長さ二十丈、広さ五丈ばかりなる石のおもて、白絹に岩を包めらむやうになむありける。さる滝の上に、藁座(わらうだ)の大きさして、さしいでたる石あり。その石の上に走りかかる水は、小柑子、栗の大きさにてこぼれ落つ。そこなる人にみな滝の歌よます。かの衛府の督、まづよむ。わが世をば 今日か明日かと 待つかひの 涙の滝と いづれ高けむあるじ、次によむ、ぬき乱る 人こそあるらし 白玉の まなくも散るか 袖のせばきにとよめりければ、かたへの人、笑ふことにやありけむ、この歌にめでてやみにけり。

一読してわかるように、「布引の滝」の描写がきわめて精緻であることがわかる。現在の滝の実景そのままと言ってもいいくらいで、八七段が、現実の「布引の滝」の光景に基づいて制作されたものであることを物語っていよう。そして、さらに注目されることは、この場面での詠歌が、行平の詠と業平の詠と、並んで載せられているということである。この、行平と業平との並び方は、実は、『古今集』「巻一八」「雑下」の、922、923の並び方と同様である。その箇所を次に掲げてみよう。

布引の滝にてよめる在原行平朝臣922 こきちらす 滝の白玉拾ひおきて 世のうきときの 涙にぞかる布引の滝のもとにて、人々あつまりて歌よみける時によめる業平朝臣923 ぬき乱る 人こそあるらし 白玉の まなくも散るか 袖のせばきに

このように、『古今集』の行平詠と業平詠とは、いずれも「布引の滝」で詠まれたものであり、この二首が連続して採録されていることは、あるいは、この二首は同じ原資料から採録されたものであるのかもしれない。ただ、確実に言えることは、行平にせよ、業平にせよ、二人が当時「布引の滝」を容易に訪れることができる環境にいたということであり、そのことは、『伊勢物語』「八十七段」にあるように、在原業平と思われる「昔男」の所領が、摂津」の国「蘆屋の里」にあったということに基づいているのであろう。

ところで、この『古今集』922の行平詠と923の業平詠であるが、行平の詠だけが『伊勢物語』「八十七段」の詠とは異なっていることがわかる。これは、差し替えられたというよりも、『伊勢物語』「八十七段」の制作の段階において、『古今集』922の行平詠は採られず、それよりも、「わが世をば今日か明日かと待つかひの涙の滝といづれ高けむ」を採らねばならなかったと考えるべきであろう。この行平詠が、同じ時に詠まれたものかどうかは正確にはわからないが、おそらくは同じ時のもので、『古今集』採録時に採られなかったものと推測することが自然であろうと思われる。

『古今』の行平詠は、よく読むと、「滝の白玉」について、世が疎ましくなった時には涙として借りることにしよう、ということなのであって、この時の行平が、必ずしも「世を憂し」と感じているわけではないようにも思われる。

それに対して、「八十七段」の行平詠は、「わが世をば今日か明日かと待つかひの涙の滝と」とあるように、ここには明確に、「世を憂し」とする判断があると言っていい。『伊勢物語』「八十七段」によると、業平だけではなく、行平もまた、「世を憂し」とする事実があったと言っているのである。

その行平の「涙の滝」の理由とは何か。それは、この「津の国」において業平と行平とを強く結ぶつけるものと考えるほかはなく、必然的にそこに浮上してくるのが、例の、行平“須磨籠居”の一件と考えるほかはない。