講義余話

道真の悲劇(2)―学問と政治、さらに、宇多天皇のこと

「大学寮」と政治

話は遡るが、奈良時代初期の藤原不比等(659-720)は、古代律令国家の確立にあたって、大きく功績を残した人物であった。たとえば、「平城京」の造営とそこへの遷都は、中央集権国家の確立には必須の事業であったが、彼はその最大の推進者であった。

国家の運営は、当たり前のことだが、「法」を必要とする。不比等は、国家の規範を「律令」=「法」に求め、「法」によって、この列島に初めて誕生することになった“国家”の運営と維持とに当たろうとした。

「法」は、遣唐使が持ち帰った唐文明の文物や諸制度でもあった。そうした文物が、この国の最初となる「中央集権国家」の整備に用いられ、やがて「律令」として緻密に法制化された。すなわち、「近江令」「飛鳥淨御原令」を経て、701年の『大宝律令』の完成に至ったのである。

この時こそ、まさに、この国が“国家”というものを、曲がりなりにも、初めて始発させた時と言うことができるであろう。

藤原不比等は、当時、この国において、まさしく、他の追随を許さぬ「法」の専門家であった。そういう家として「藤原氏」が起こり(不比等の父までは「中臣氏」であった)、さらに言えば、後の藤原の家門は、そうした意識を自負すべき記憶として、少なくともある一時期までは、強固に受け継いでいったに違いない。

その『大宝律令』に「大学寮」が定められた。「大学寮」は、中央集権国家の維持管理に当たる官吏の養成を目指した機関であった。

不比等は、優秀な若者をここに集め、彼らを“国家”を支える有能な“官僚”として育てようとしたかに見える。ただ、それが、はたしてどこまで本気だったのかはわからない。たとえば、それは、ついに、中国の「科挙」のような制度ではなかった。

古代中央集権国家確立の過程を辿ると、そこには、おもしろいほど明治維新政府における“国家作り”との相似形を見出すことができる。“大学”もその一つであるが、しかし、理念としてのそれはともかくとして、実際は大きく異なっていた。

明治政府が作った「大学(帝国大学)」及び、官吏登用制度のあり方は、その理念としては、中国の“科挙”に近かった。全国から優秀な若者を厳正な試験で選抜し、政府国家の屋台骨を支える中央官僚はむろんのこと、法律家、殖産興業のための技術者や経済人、医学、農業技術者などを育てようとした。まさに、国運を賭けた人材育成事業であった。

帝国大学卒業者の多くは、その次の「高等文官試験」を受験した。及第者は、高級官僚、外交官、判事、検事に登用されていったのであり、これらの人材育成システムの確立こそが国策であり、国家作りのための喫緊の課題でもあった。さらに言えば、この“試験システム”の確立によって、一時はその傾向が顕著に見られた薩摩や長州出身者たちによる政府ポストの独占という、不合理な“門閥化”から脱することができたのである。

しかし、古代の『大宝律令』(藤原不比等)の場合、「大学寮」を設置する一方で、貴族社会の序列化を規定した。すなわち、厳密な「位階」の制定である。これにより、一位から九位(初位)までの序列が、「法」によって明確に規定された。そのうえ「蔭位(おんい)」という制度により、五位以上の子弟は、最初から“爵位”(しゃくい)が約束された。合法ではあったが、今日的観点から言えば、不合理極まる“門閥化”であった。

そういう観点から考えるならば、たとえば『源氏物語』において、光源氏が、長男“夕霧”を、その母親の実家(藤原)筋からの非難を受けながらも、あくまで「蔭位」の制に拠ることなく、堂々と“大学”に入学させるに至ったのは、“文章博士”の家に育ちつつ、門閥の果実としての権力機構の真っ只中に所属せざるを得なかった紫式部の、ある意味、皮肉を込めた辛辣な批判でもあったろう。

したがって、このような律令制の矛盾(?)を見る限り、古代「大学寮」の設置は、律令政治の“理念”の形式的な具現化、あるいは、大和朝廷内における、有力な伝統氏族による門閥化への反発を抑えるための、ある種の“方便”であったかとも思われる。

が、しかし、その建前上の“理念”が、鮮やかに具現するかのような事態が、後世ではあったが、出来した。すなわち、平安朝、9世紀末の、もと“土師氏”を出自とする“菅原道真”の出現である。

道真の栄進は、多分に道真個人の資質に負うところが大きかったと思われるが、父の是善(これよし)、祖父の清公(きよきみ)も「文章博士」であったから、それこそ、博士の家の後継子弟として、幼少より英才教育を受けたのであろう。

道真は、元服前の11歳(855)にして、すでに漢詩を制作したという。15歳で元服(859)、その3年後には「文章生」(862)、5年後の867年には「文章特業生」となった。そして3年後の870年に「対策」(官吏登用試験)に及第、晴れて「正六位上」に叙せられたのであった。「文章博士」は、877年、道真33歳の時であった。

当時の大学寮出身者は、官吏に登用されたとしても、微官に留まった。有力貴族(五位以上)の子弟が「蔭位」のシステムで先に昇進していくのであるから、彼らに残されたポストは、もともとわずかだったのである。

しかし、「位階」という点では、祖父の清公・父の是善とも、晩年は「従三位」「参議」にまで栄進しているので、そういう意味では、最終的に「従二位」(901)にまで昇った道真を含めて、彼ら「菅原」の「文章博士」には、何か特別な評価が下されていたのかもわからない。

ただ、道真の場合、父及び祖父と比較した場合、その違いは“官職”にあった、ということは言えるのではないか。

道真の官歴、もしくは基経と宇多天皇

道真の官歴で注目されるのは、むろん「右大臣」ということになるが、まずは、地方官(国司)のそれを挙げるべきであろう。

道真は、仁和2年(886)「讃岐守」として当地に赴任している。今の“香川県知事”ということになるが、当時の国司の仕事は、一言で言えば、租税の徴収であった。そのうちの一定額を朝廷に送れば、残りは自由になったから、国司によっては、4年の任期で莫大な財をなす場合があった。

特に国土が豊かな国は、それが可能であった。たとえば、『源氏物語』に登場する「明石入道」は、その“畜財”がなければ、偶然彼の地にやってきた光源氏に我が娘(明石の君)を差し出すということは、まず不可能であったろう。

明石入道の場合、その莫大な“畜財”を可能としたのは、彼が国司として着任した国が「播磨」(兵庫県)であった、ということが大きい。

「播磨」には、瀬戸内海に面した潤沢な平野と温暖な気候に支えられた農業、背後の中国山地に広がる林業、そして、瀬戸内の漁業・製塩業、さらには“泊り”を中心とする港湾業があった。正確なデータが残っているわけではないが、おそらく、当時第一等の富国であったに違いない。

道真の讃岐国(香川県)も、播磨国とは瀬戸内海を挟む位置関係の場所であったから、風土的には近かった。ただ、播磨国と異なるところは、山間地から流れ出る河川が少なかった分、夏季の干魃に苦しんだ。しかし、空海も携わった「溜池」の灌漑事業(たとえば「満濃池」が著名であろう)で、慢性的な水不足を補った。これが、結果的に農業の安定につながり、つまりは、豊かな国になった。

豊かな国の政治は、当地の為政者の“私利への欲望”が薄いということが条件とはなるが、安定する。そういう意味では、道真のこの種の“欲望”は薄かった、と言わなければならない。

あらためて述べるまでもないが、道真は学者であった。その学問は、「儒教」を中心とする中国古代思想が中心であり、一言で言えば、“聖人”としての“道”を説くものであった。道真は、自身の持つ学識を駆使して、それこそ誠心誠意、君子としての立場からの政治を遂行したものと思われる。

道真が讃岐守であった当時(886~890)、朝廷内の最高権力者は、藤原基経であった。基経は、元慶4年(880)、右大臣から太政大臣になり、さらには、元慶8年(884)には、奇行の目立った甥の陽成天皇(母藤原高子)に代えて、光孝天皇を擁立した。この時、光孝はすでに55歳であった。

光孝は、官僚として生きていた自分に践祚(せんそ)の機会を与えてくれた基経には、むろん頭が上がらなかったわけで、その結果、基経に“万機”(ばんき)を関(あず)けた。すなわち、実質的「関白」の誕生であった。

基経は地方行政を重視したという。このことは、律令に基づく政治としては、至極当然のことであった。地方行政が弛緩しては、そもそも、国家財政がもたないのである。そういう意味では、私利私欲に薄い道真は、“国司”として、恰好の人物であったろう。

仁和2年(886)の讃岐守への道真の任命は、そのようなところをよく見抜いた上でのことだったかどうか―。ともかく、基経は、“文章博士”としての道真に対しては、それなりの評価を下していたものと思われる。

寛平2年(890)、道真は帰京したが、その翌年、基経が死去した。

道真の転機は、ここからであろう。讃岐国赴任中の887年、すでに光孝天皇は崩御し、光孝の皇子である21歳の宇多天皇が即位していたが、道真は、帰京の翌年(891)、「蔵人頭(くろうどのとう)」に抜擢された。

道真が「蔵人頭」に抜擢されたことは、当時の貴族社会においては、驚くべきことであったろう。

「蔵人頭」とは、「蔵人所」の「頭(かみ)」の称で、「令外(りょうげ)の官」であった。本来律令にはない官で、「薬子の変」に懲りた(?)嵯峨天皇が設置した。従来の「内侍(ないしのかみ)」に代わる天皇の“秘書役”である。

初代の蔵人頭は、嵯峨の腹心の藤原冬嗣で、爾来、藤原北家名門の子弟が登用されることが多かった。たとえば、物語上のことではあるが、『源氏物語』の登場人物で、光源氏の親友でありライバルだった「頭中将」は、若くして「蔵人頭」と「近衛中将」を兼ねたが、父は、左大臣、むろん「藤原」であった。

このポストに道真が登用された理由は、一つしかない。“宇多天皇”であった。

道真の栄達も、さらには、最晩年に暗転する悲劇も、すべては、この宇多天皇による重用にあった。

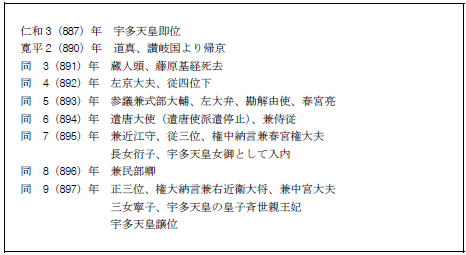

宇多天皇時代の道真の官職に関わる履歴を摘記してみよう。

宇多天皇時代の道真は、それこそ眩しいばかりの栄進ぶりと言えるが、宇多天皇の道真重用には、理由がなかったわけではなかった。

まず、藤原北家に人材がなかった。後に“氏の長者”になる時平は、道真より26歳下の年少であり、道真が重用された寛平年間は、まだ20歳代の若者であった。

さらに言えば、宇多天皇の、藤原北家への微妙にして複雑な意識があったことは否めない。

宇多天皇の父は、光孝天皇である。光孝天皇が、もともと官僚としての道を歩んでいたことはすでに述べた。その光孝に、皇位継承の道をひらいたのが藤原基経であったことも、すでに触れた。

当然のことながら、光孝は、基経には遠慮があった。基経が自身の甥の陽成を退位させたとはいえ、その他の基経の縁者に、皇位継承の有資格者がいないわけではなかったからである。

そのため、光孝は、自身の子弟に皇統を嗣がせる意図がまったくないことを示す必要があった。驚くべきことだが、光孝は、自身の子(26人いたと言う)のすべてを「源氏」とし、臣籍降下を断行したのである。

これを、光孝の基経へのあまりにも過度な“怖れ”ととるか、あるいは、光孝自身、その皇位継承を過分のこととする思いが極端に強過ぎた結果ととるか-おそらくはそのいずれもが真実だったと思われるが-とにかく、この光孝の行動は、王権の継承者たる“天皇位”への、天皇自身による“自己否定”に繋がりかねないことであった。と同時に、結果的に、後に後嗣となった“源定省(みなもとのさだみ)=宇多天皇”にとっては、おそらくは、その心に、「藤原」という家からもたらされる負荷が、重くのしかかっていたに違いない。

老齢の光孝は、仁和3年(887)、重体に陥った。基経は、ここで再び、光孝の後嗣を決めなくてはならなくなったのである。

当たり前のことだが、人の子の“親”で、“子”の将来を思わない親はいない。光孝にすれば、それこそ身をよじるような思いで、臣籍に降った我が子の立坊を渇望したに違いない。

人の親の 心は闇に あらねども 子をおもふ道に まどひぬるかな (藤原兼輔)

光孝の、臨終間際の「子をおもふ」「心の闇」が、次期天皇を決める立場である晩年の基経には、垣間見えた、とすべきであろう。

基経は、光孝の皇子であった源定省を皇族に復帰させ、定省は、翌日立太子、さらにその日の光孝崩御に伴って、即位することとなったのである。

このあたりの事情は、かつて基経によって突然践祚した父の光孝の場合と酷似している。当たり前のことだが、宇多も父同様に基経には頭があがらなかったわけで、そのあたりの機微を如実に示した事件が、いわゆる“阿衡の紛議”(887)ということになるが、このことは、今は措く。

しかし、宇多天皇即位4年後の寛平3年(891)1月、基経が死去した。宇多は、「藤原」からもたらされる心の負荷から解放されたに違いない。堰を切るように親政をめざした。

その主要な推進者が、讃岐国から帰った(890)菅原道真だったのである。