講義余話

大和から山城へ(2)―桓武天皇考―

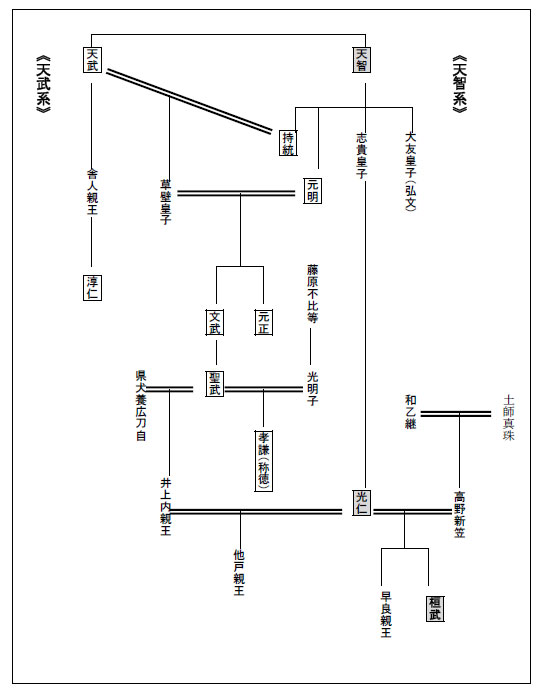

桓武天皇(737~806)は、それまでの大和朝廷内の“皇統”の論理から言えば、本来皇位を継承すべき人物ではなかった。臣下の身分(官僚)として、その生涯を全うすべき人物であった。そして、桓武について考える場合、まずその父の存在について、触れねばならない。

桓武の父は、光仁天皇である。この光仁も、あるいは、本来皇位に即くべき人物であったと言えるかどうか―。

神護景雲3年(770)8月、称徳女帝が崩御すると、その直後、後の光仁の立太子、道鏡の下野配流、反称徳・道鏡の急先鋒であった和気清麻呂の召還(同年9月)と、政局はめまぐるしく転換した。そして、光仁の即位は、この年の10月のこと、年号は「宝亀」と改まった。

即位前の光仁は、白壁王と言った。それまでの皇統である、いわゆる“天武系”には属さない天智天皇の孫である。王族とは言っても、当時大納言の63歳の老官僚であった。

この白壁王の擁立については、謎が多いが、少なくとも、聖武天皇の遺児である井上内親王を妻として迎えていたということが大きな理由ではなかったかと思われる。そして、白壁王と井上内親王との間には、他部親王が生まれていた。すなわち、聖武(天武系)の直系の孫として、この他部親王の即位を見越した光仁の擁立であったのであろう。事実、光仁即位(770年10月)の直後、他部親王の立太子(771年1月)があった。これは、一時的には、天智系(光仁)に皇統を移すものの、しかしすぐにそれを天武系(他部親王)に戻すという朝廷内の暗黙の了解事項があったものと思われる。

しかし、その後、皇統は、天武系に戻ることはなかった。すなわち、翌宝亀3年(772)には井上内親王の廃后、他部親王の廃太子のことがあり(天皇を呪詛したと伝えられる)、その翌年の宝亀4年(773)1月には、他部親王とは異腹の山部王が立太子したのであった。この時、山部王37歳、すなわち、後の桓武天皇である。

山部王の立太子については、光仁天皇即位の時からの既定路線だったという見方がある。だとすれば、この人物はよほどの傑出した人物として認められていたのであろう。と同時に、後の藤原式家との濃密な関係を思うならば、当時の式家の最高実力者であった藤原百川の力に負うところが大きかったと考えるべきであろう。

桓武天皇の即位は天応元年(781)4月のことになる。この時の桓武の年齢は45歳であるから、すでにその人となりや実力のほどは十分に証明されていたであろう。言わば、この人物にしか疲弊しきった朝廷の建て直しはできないという決断を、藤原氏を中心とする大和朝廷の主要構成メンバーはせざるを得なかった、ということであった。出自ではなくて、実力で天皇を選ぶという、この国の歴史上きわめて尋常ならざるできごとが、しかし、見方によれば、しごく真っ当なできごとが、時の大和朝廷内に起こった、というだけでも、桓武天皇の即位は、我々の歴史のなかで、誇りにしていいことのように思える。

桓武の出自は、低い。生母は、百済系の渡来人を祖とする和(やまと)氏出身の高野新笠(たかののにいがさ)で、その新笠の母方は、後に大枝、菅原と改姓する土師(はじ)氏であった。土師氏とは、古代、古墳の埴輪制作に従事した渡来系の氏族と言われているが、むろん、その社会的位置付けが高いはずはない。

桓武は、このような出自の母から生まれたのである。基本的に母系制であった古代日本社会のあり方を考えるなら、桓武は天皇の皇子ではあっても、あくまでも、母高野新笠の家の子であった。

高野新笠の本拠が当時どこにあったかを特定することは難しいが、和氏を含む百済系渡来人の宗家としての百済王(くだらのこにしき)氏の拠点は、現在の大阪府交野周辺であったから、そこと淀川を挟む長岡とは、目と鼻の先ほどの距離であった。すなわち「長岡」とは、桓武の、総体的母体と言っていい“ふるさと”なのであった。

天皇家において全くの傍流に過ぎない桓武にとって、大和朝廷内の後見は、藤原氏以外にはほとんど無かったと言っていいから、桓武が、渡来系氏族の支援を求めたのは当然のことであったろう。

新政権のテーマは、とにもかくにも、称徳(孝謙)女帝時代に崩壊した律令政治の立て直しを図るということであった。称徳天皇時代末期について、『続日本紀』は次のように言っている。

天皇尤崇仏道、努恤刑獄。勝宝之際、政称倹約。自太師被誅、道鏡擅権、軽興力役、務繕伽藍。公私彫喪、国用不足。

(天皇(すめらみこと)、尤(もっとも)も仏道(ぶつどう)を崇(あが)めて、努(つと)めて刑獄(けいごく)を恤(あはれ)む。勝宝(しょうほう)の際(あひだ)、政(まつりごと)倹約(けんやく)を称(とな)ふ。太師(だいし)誅(ちゅう)せられてより、道鏡(どうきょう)権(ちから)を擅(ほしいまま)にし、軽(かるかろ)しく力役(りきえき)を興(おこ)し、努(つと)めて伽藍(がらん)を繕(つくろ)ふ。公私(こうし)に彫喪(てうそう)して、国用(こくよう)足(た)らず。)

「公私彫喪、国用不足」―この当時、国家財政は、ほとんど破綻していたのではないかと思われる。きらびやかな天平の仏教文化は、別の見方に立つならば、言わば、国家の財を食い潰すことで花開いた、と言えなくもない。古代中央集権国家は、まさに、存立の危機に直面していたのである。

破綻した国家財政の立て直しとは、簡単に言えば、歳入を増大させ歳出を削減することであった。歳入の増加策とは東国(陸奥)進出による税収の拡大事業であり、歳出の削減策とは既得権益勢力との訣別であった。この場合の、既得権益勢力とは、むろん奈良仏教であった。桓武が奈良を棄てた理由の一つとしては、この奈良仏教との訣別もあったことは、間違いのないところであろう。桓武は、長岡京と平安京のいずれの遷都に当たっても、奈良仏教の移籍を許さず、そこにとどめ置いた。

たとえば、道鏡問題とは、現実問題として、天皇の権威が仏教の下におかれるという、国家としての本質を根底から揺るがすものであったが、それに加えて、聖武天皇以来の奈良仏教への大規模な国庫支出(東大寺造営・国分寺、国分尼寺の全国設置・西大寺等諸寺の建立)は、きわめて深刻な財政難をきたしていたことは想像に難くない。

桓武にとって、奈良仏教は憎悪の対象ではあっても、深く崇敬する対象ではおよそなかったに違いない。

長岡への遷都は、桓武や藤原氏など政権担当の側の論理からすれば、あくまでも、必然の選択肢であったろう。が、大和朝廷を構成する多くの氏族や奈良仏教の当事者たちにとっては、おそらく、これほどの理解を越えた暴挙はなかったのではないか。少なくとも、「大和を棄てる」ということは、彼らにとって、実に許し難いことであったに違いない。

そして、そのことへの大きな反撥として起こったのが、桓武の側近、長岡京造宮使の藤原種継の暗殺であった。時に、延暦4年(785)9月23日のことである。