-源氏物語講話-

第1回

「物語」の語義と『源氏物語』の構造

『源氏物語』を読んでいると、随所に「物語」という語彙が登場する。この語の性格については、すでに『源氏物語事典』(池田亀鑑編、中央公論社)に詳細な事例報告があり、9割以上が「おしゃべり」の意で用いられている。多くは「ものがたりす」という“サ変動詞”のかたちだが、基本は、あくまでも「おしゃべり」ということである。つまり、なんでもない生活言語ということになる。

もう相当前の話になるが、学会で、この語について発表した研究者がいた。定年間近の方だったが、『源氏物語』についての研究書も上梓されており、当日は私も期待するところがあった。

その研究者の発表は、「物語」という語彙が「おしゃべり」の語義を有することが圧倒的に多数であることに注目され、『源氏物語』という文学作品が、そのタイトルにそういう性格の語(「おしゃべり」としての「物語」)を持つことの疑問が解けない、両者の間には深い“溝”がある、この“溝”を若い研究者が埋めてくれることを期待する、というような主旨の発表だった。

つまり、『源氏物語』の作品名としての「物語」と平安時代の「おしゃべり」という意味の「物語」とが、あまりにも乖離し過ぎていて、その溝をどう埋めていいのかわからないという率直な疑義の表明と言えた。私は、どういう経緯でこの発表が認められたかは記憶していないが(というのは、私は、この時の学会の担当事務局に所属していた)、この発表に、ある意味で、『源氏物語』を読む旧来の陥穽が潜んでいるように感じたことを覚えている。

その陥穽とは、『源氏物語』を「物語」と認識することができず、いわゆる「文学作品」、あるいは、研究の対象としてしか見ようとしない姿勢を指す。

この場合の『源氏物語』を「物語」として認識するとはどういうことか-。それは、この作品名にある「物語」が、本来は、「おしゃべり」という意味の「物語」である、ということを素直に認識するということである。

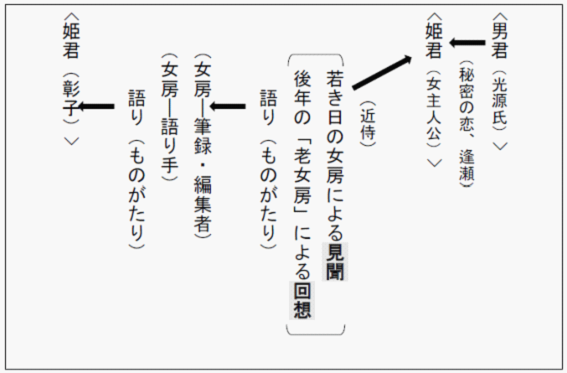

「物語音読論」と呼ばれる仮説がある。玉上琢弥が若くして発表した学説だが、『源氏物語』は、基本的に、主人公に近侍した「女房」の、遥か後年になってからの回想による“語り”であり、さらに、その享受は、女房の“語り”によって成り立つというものである。その構造を簡単に図示すれば、次のようになるが、基本的に、主人公に近侍した女房の回想談であるから、“過去の事実譚”ということになる。

10世紀、大量の物語が制作されたが、おそらく、「女房」の見聞の回想という明確な形を取ったのは、『源氏物語』だけではないかと思われる。「女房」の直接的な回想を、その家の若い女房が筆録、編集したということだから、語りや筆録の際に、当の女房たちの口吻や感想がストレートに反映されることがある。これが、いわゆる「草子地」と呼ばれるものだが、「語り手」の「口吻や感想」というものは、すでに『伊勢物語』に見ることができる。『伊勢物語』の場合、いわゆる“成長論”を主張する研究者が、これらを根拠もなく「後人の補入、追記」というような考え方に立ったため、おかしなことになった。『伊勢』や『源氏』は、過去に実際にあった話、ということにこだわって制作された物語作品だったのである。

さて、玉上の“音読論”は基本的に正しいことなのだが、『源氏物語』という作品が優れた創作作品であるという揺るぎない事実から、ある種微妙な誤解が生じているようにも思われる。すなわち、紫式部という偉大な「作家」の存在と、玉上が言うところの「女房」との関係が、今一つ理解しにくい点があったのでないかと思われる。むろん、この「女房」による「語り」とは「仕掛け」なのであって、そういう「仕掛け」を紫式部が造った、それを玉上が指摘した、ということなのである。

ただし、紫式部が造ったとはいえ、その「仕掛け」は枠組みだけの大雑把なものであるから、手柄ほしさの研究者が目の色を変え厳密に検証しては、やはりこの「音読論」には無理がある、などと言って、結局曖昧なことにもなっている。

しかし、その玉上の仮説をストレートに実証できる箇所が、いわゆる「帚木三帖」(帚木・空蝉・夕顔)の冒頭と末尾にある。次に引用するように、この両者は対応している。

<帚木巻冒頭>

光源氏、名のみことことしう、言ひ消たれたまふ咎多かなるに、いとど、かかるすきごとどもを、末の世にも聞き伝へて、軽びたる名をや流さむと、忍びたまひける隠ろへごとをさへ、語り伝へけむ人のもの言ひさがなさよ。

(光源氏は、名前だけは立派だけれど、人から貶されなさる悪い所業が多いようだのに、それに輪をかけるような浮気沙汰の好色話を後世の人たちも聞き伝えて、自分が軽率な人間だという評判を後々までも流すことになろうかと、秘密になさっていた隠し事をまで、語り伝えてしまった人のおしゃべりは、何とたちの悪いことでしょうか-。)

<夕顔巻末尾>

かやうのくだくだしきことは、あながちに隠ろへ忍びたまひしもいとほしくて、みな漏らしとどめたるを、など帝の御子ならむからに、見む人さへかたほならず、ものほめがちなると、作りごとめきてとりなす人ものしたまひければなむ。あまりもの言ひさがなき罪、さりどころなく。

(このような面倒なことは、(源氏が)努めて秘密になさり隠しておかれたのもおいたわしくて、すべて表には出さないでおいたのですが、どうして帝の御子だからといって、相手の女までもが欠点がなく、ほめ過ぎなのではないかと、作り話のように受け取る人がおありのものですから。あまりにもおしゃべりが過ぎてしまった罪は免れがたいようで。)

この両者に共通して言えることは、光源氏が、生前、その生涯を通じて隠し通してきた重大な秘密を、なんとここに漏らしてしまった人がいる、ということであろう。その秘密が、この三帖で語られるところの「空蝉」と「夕顔」との具体的な「話」(物語)ということになるのである。

実際に、源氏と空蝉との話は、自分の家来筋に当たる伊予介の後妻を強引に犯してしまうというもので(さらには、軒端の荻も)、もちろん明るみになっていいはずのものではなかった。また、夕顔との一件は、正体不明な東五条の小家に住む女(夕顔)との恋それ自体もそうだが、その女を「某院」に連れ出し、そこで結果として死なせてしまったこと、さらに、その事実を隠蔽し、ついには、夕顔の家族にもその死を知らせず、結果的に遺された夕顔の娘、玉鬘を、遠く筑紫の地にまで放浪させることになったことなど、それが若さゆえのアバンチュールの過失とはいえ、この時の光源氏の責任はきわめて重いものがあったであろう。

むろん、源氏にとって、それらのことが明るみに出ていいはずはなかった。つまり、源氏の失脚や破滅は、取りも直さず、その周辺関係者の没落に繋がることであったから、彼らは、必死になって事の真相を隠そうとしたのである。

しかし、この「帚木三帖」の冒頭と末尾によると、その秘密が漏れてしまった、というのである。当事者たる光源氏たちは亡くなったが、その秘密を知るわずかな関係者が生き延びた、そして年老いた結果、その重大な秘密を、おそらくは、“問わず語り”のように「おしゃべり」してしまった、ということなのである。

光源氏にすれば、「帚木三帖」で語られる、空蝉、軒端の荻、夕顔といった、身分違いの階層の女との逢瀬の話は、わが身から出た錆とはいえ、「末の世」になって流れ出た、迷惑千万、実に気の毒になるような「おしゃべり」なのであった。

2015.1.8 河地修

一覧へ