-源氏物語講話-

第2回

老女房の「語り」を考える―「竹河」冒頭を中心に

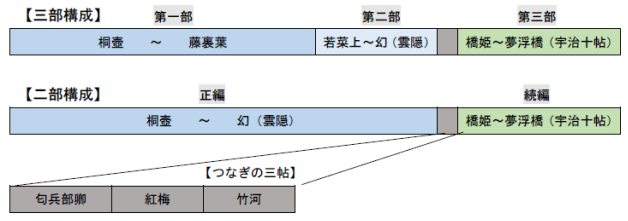

三部構成と二部構成

『源氏物語』は、通常三部構成で考えられている。第一部が、物語の主人公、光源氏の誕生(桐壺)からその栄華の象徴である「准太上天皇」に昇り詰める「藤裏葉」までの「33帖」。そして、第二部が、紫の上にとって後半生の苦悩の発端ともなった女三の宮の降嫁(若菜上)から、男女両主人公(光源氏と紫の上)が物語の舞台から姿を消す「幻」までの「8帖」(紫の上は、「幻」の前巻の「御法」巻で死去、源氏は「幻」巻で出家の準備に入っており、次には「死」を暗示する「雲隠」という巻名だけが残されている)。そして、この後、後述する「3帖」を挟んでの第三部が通称「宇治十帖」と呼ばれる最終の「10帖」ということになる。

この「宇治十帖」を「続編」として捉えるならば、むろん「正編」は、「桐壺」から「幻」までの全41帖であり、この「正編」が、物語の主人公、光源氏の生涯を語っているということになる。本格物語の定義は、「主人公の一代記」とも言えるのだが、そういう意味では、『源氏物語』は、主人公の一代記である「正編」とその後の「続編」との「二部構成」と言うことができよう。

この「三部構成」と「二部構成」という二つの考え方は、物語の内容面から言えば、「めでたし、めでたし」という「栄華」で終わるのが「藤裏葉」であり、主人公の「死」(厳密には死の暗示)までを語るのが「幻」ということになって、どちらも正しい捉え方ではあろう。

たとえば、たいていの「物語」は、主人公の誕生から、その後主人公に幾多の苦難が与えられ、ついには"ハッピーエンド"を迎えて終了という形を取っている。しかし、『竹取物語』や『伊勢物語』といった物語は、主人公の死(かぐや姫は昇天)をもって終了するという形になっているのであって、やはり、物語の外構(型と言ってもいい)という観点から言うならば、基本は「一代記」の形式であろう。そういう意味では、『源氏物語』の場合、主人公の生涯を語る「正編」とその後の「続編」という捉え方(二部構成)が、合理的とは言えそうである。

竹河巻の冒頭

ところで、『源氏物語』は、今指摘した「正編」(桐壺~幻)と「続編」(宇治十帖)との間に、異質とも言える「三帖」(匂兵部卿・紅梅・竹河)が存在している。つまり、主人公が亡くなってから後、「続編」(宇治十帖)が開始されるまで、直接にストーリーとは関わらない"つなぎ"の性質を持つ「三帖」が存在するのである。

この「三帖」については、様々な観点から"異質"ということが指摘されていて、多くの研究者は、これら三帖が紫式部の作ではないということを推測しているようである。なかでも、故石田穣二博士は、その「紫式部作にあらざるべきこと」の根拠として、「語彙考証」から、それまでの巻々と比べて明らかに質が違う(落ちる)と、ほぼ断定的に言い切っておられる(『源氏物語論集』(昭和46年、桜楓社))。

ただ、博士は、「紫式部作にあらざるべきこと」を強く主張されながらも、これらを執筆した作者について、「おそらくは多少の指示と、同時にまた、相当程度以上の自由を許して、これを、気を許してゐた身近な人の手にゆだねたものと考へられる」(同書)とされ、この「三帖」については、紫式部とは別人の手にはなるが、『源氏物語』の巻として、紫式部が"認知"したものだろうという見解を示された。

この「三帖」を巡る問題は、『源氏物語』の本質を考えるうえで、実に重大な示唆に富んでいる。

すでに述べてきたことだが、『源氏物語』という作品の構造は、もともと「巻」によっては「語り手」が異なるという物語制作上の"装置"(仕掛け)が設定されている。だから、紫式部自身が全編を"独り"執筆したとしても、「巻」によっては、その性質上"語り口"がそれぞれ異なるよう心掛けた、とも考えられるであろうし、また、同僚の女房から"つなぎ"の性質を有する「巻」を設置すべきとの"具申"があった場合、おそらくは、別人による執筆ということを含めて、それらには快く応じたに違いないと推測できるのである。

このような、「巻」によって"語り口"が異なるということを明確に伺わせるものとして、「三帖」の最後の「竹河」巻の冒頭の「語り」を指摘することができる。次に提示してみよう。

これは、源氏の御族にも離れたまへりし、後の大殿わたりにありけるわる御達の、おちとまり残れるが、問はず語りしおきたるは、紫のゆかりにも似ざめれど、かの女どもの言ひけるは、「源氏の御末々に、ひがことどものまじりて聞こゆるは、われよりも年の数積り、ほけたりける人のひがことにや」などあやしがる。いづれかはまことならむ。

(この巻でのお話は、光源氏のご一族にも離れていらした、後の大殿(髭黒)ご一家に仕えていたおしゃべりな女房たちで、うんと歳を取り生き残っていた者が、誰に聞かれるでもなくおしゃべりをしておいたものなのだが、それは、紫の上方でのお話とも似てないようだけれど、その女たちが話したことには「光源氏の御子孫たちの話に、間違ったことが多く混じって聞こえているのは、自分よりもさらに生き永らえ、呆けてしまった人のでたらめではないかしら」などと、怪しがっているようだ。いったい、どちらが本当なのだろう。)

この「竹河」冒頭のくだりは、実に興味深い。わかりやすく指摘するなら次のようになろう。

- この巻の話は、光源氏の一族から離れた髭黒(太政大臣、すでに故人であることが告げられる)の北の方(玉鬘)一家に仕えていた女房がうんと長生きをし「老女房」となっていて、その「問はず語り」であること。

- その内容が、「紫のゆかり(紫の上)」方の話とは異なる内容となっていること。

- その「老女房たち」が言うには、光源氏の子孫の話には間違いが多いようであるのは、「紫の上方」からの話が、自分たちよりもさらに年老いて呆けている「女房」の話だからなのではないか、と言っていること。

- その「老女房たち」の「語り」を聞き、どちらが正しいか判断に困っている「女房」がいること。

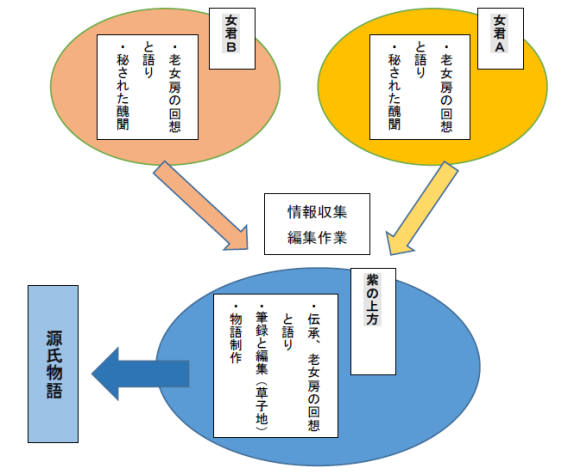

これらのことから理解されることは、基本的に、『源氏物語』が、ある「主人」に仕えていた「女房」の、年老いてからの「回想話(おしゃべり)」であるということである。そして、その「女房」とは、必ずしも、光源氏や紫の上に仕えていた「女房」とは限らなかった。この「竹河」巻の場合は、玉鬘邸に仕えていた女房なのだが、当然、このような「老女房」は、光源氏が関係した女君たちの所に多数いたと推測できるのである。

繰り返すが、「色好み」である以上、光源氏は数多くの「女君」のところに通った。そして、そこには、それぞれの「女房」が仕えていた。そして、その女房たちは、まず、光源氏の不利になるような情報は決して漏らさなかったと思われる。なぜなら、彼女たちは、もともと光源氏その人のファンでもあっただろうが、何よりも、社会的地位が高い名門の光源氏が、たとえ秘密裏であったとしても、この先変わることなく自分の主人の元へ通ってくることが、主人と自分たちの将来の、その生活の安定を保証する道に他ならなかったからである。

「醜聞」の露見

古今東西変わることのない真理だが、社会的地歩を築いたか、あるいは築きつつある人物を破滅へと追いやるものは、なんといっても男女間の「醜聞(スキャンダル)」が一番多い。一夫多妻が当たり前だった王朝上流社会の貴公子は、異性間で何をやっても許されるというような印象があるが、それでも、反社会的行為は糾弾された。今で言う「法律」がないぶん、「世の聞こえ」(評判)というものが何よりも重視されたのである。だから、光源氏も、そういった行為(青春時代に多い)は隠さなければならなかったし、その周辺もまた、外に漏れることがないよう細心の注意を払ったのである。そのことは、「帚木」巻冒頭に、明確に示されている。

光源氏、名のみことことしう、言ひ消たれたまふ咎多かなるに、いとど、かかるすきごとどもを、末の世にも聞き伝へて、軽びたる名をや流さむと、忍びたまひけるかくろへごとをさへ、語り伝へけむ人のもの言ひさがなさよ。

(光源氏は、名前だけはまことに立派だけど、人からけなされるよからぬ行いが多いようだのに、それに輪をかけてこれからお話しする浮気沙汰を、後世の人たちも聞き伝えて、自身が軽薄な人物だという評判を残すことになるだろうかと、光源氏が秘密になさった隠し事までをも、語り伝えてしまった人のおしゃべりの、なんとたちの悪いこと。)

「帚木」とそれに続く「空蝉」の両巻は、源氏の部下筋にあたる伊予介の後妻、空蝉との関わりを語るものだが、その内実は、今の我々から考えても、まさに「醜聞」としか言いようがないものであった。その真相の露見は、そのまま光源氏という人物の、その人格面に於ける評価の失墜に直結したのであり、まだ歳若い源氏にとっては、何よりも、その政治家としての将来性に、致命的な傷が付いたであろう。「光源氏、名のみことことしう」とあるように、「光」という冠称を有する「光源氏」にとって、その評価の失墜はけっして許されることではなかったのである。

たとえば、空蝉との話だが、その内情は、この物語に詳細に語られている。しかし、その語りは、「光源氏」や「空蝉」という"当事者"が没した後のことであった。少なくとも、光源氏や空蝉の生前中は、その真相はしっかりと秘されたのである。

出家した空蝉の庇護

その秘密の保持という観点から言うと、興味深い事実に注目しなければならない。それは、「空蝉」という女性の晩年の消息である。

帚木空蝉両巻のヒロインである「空蝉」は、結局は、その後光源氏の求愛を拒否し続けた。そして、時が経過し、源氏が明石から帰京後の「関屋」巻において、空蝉の夫伊予介が死去する。そして、伊予介の子息紀伊守(空蝉には継子となる)が自分に言い寄ってきたことを契機として、空蝉は出家したのであった。つまり、出家をすることで、空蝉の"女としての人生"は終わったのであり、ここに、彼女は、物語世界から正式に退場したことが告げられたのである。

しかし、その出家した空蝉が、後の「玉鬘」巻で、唐突に登場することになる。しかも、その場所は、源氏の邸宅の一つ「二条院の東院」であった。いわゆる"源氏の衣配り"と言われる場面で、多くの婦人方に贈られる正月用の衣料を紹介した後、「末摘花」、さらに続いて「空蝉」にも衣料が贈られる、という話になるのである。

すでに、空蝉は、「玉鬘」巻の出家で、この物語から姿を消したはずなのではあるが、ここで再び登場することの意味を考えねばならないだろう。

まず、常識的には、光源氏の「いろごのみ」性の強調ということである。それは、たとえば「玉鬘」巻に続く「初音」巻に、「末摘花」や「空蝉」の存在を意識して、

かやうにても、御蔭に隠れたる人々多かり。

(このような程度であっても、(末摘花や空蝉のように)源氏のご庇護を受ける人が多い。)

と語るように、光源氏は、一度関わった女君は見捨てずに厚く庇護するということ、すなわち、その「いろごのみ」ぶりの強調ということなのであろう。そのことは、この物語の主人公像の造型という観点から見て当然のこととしなければならないが、さらにもう一点考えてみなければならないことは、出家した晩年の「空蝉」が置かれた、言わば、"リアルな事情"とでも言うべき問題ではないだろうか。

伊予介が死去する際、彼は、子息の紀伊守に空蝉の庇護を強く命じたのであったが(関屋巻)、その庇護とは、むろん、経済的バックアップとその生活の保証に他ならなかった。その結果、紀伊守は、空蝉を"後見する"ことの見返りとして、言わば、彼の論理としては当然の帰結として、空蝉を"見る"-すなわち、「女」として空蝉を求めるに至ったのであった。

このことは、空蝉という女性が、そもそも経済的な基盤がゼロであったということに発している(帚木巻)。そういう女性が出家するのであるから、やはりその出家生活は、相当に厳しいものが予想されるのであり、源氏に対して、空蝉周辺(女房である)から、あるいは、その庇護の打診があったと考えることも不可能ではない。

この場合、源氏方としては、零落からくる空蝉周辺からの過去の真相の露見を防ぐと言う意味合いからも、その庇護は必要なことだったのではないか。

自身の部下筋の伊予介の後妻を庇護することで、彼の人間としての器の大きさ(いろごのみ)は示された。そして、結果として、あの「帚木」「空蝉」巻で語られる源氏の"醜聞"は、その生前、固く秘されたのであった。