-源氏物語講話-

第17回

大い君の死について(六)

「招婿婚」(通い婚)社会における「紫上」―正妻「葵の上」

古代日本の婚姻形態の一つとして、「招婿婚(しょうせいこん)」というものがある。高群逸枝の『招婿婚の研究』に詳しいが、読んで字の如しで、婿を妻の家に招き入れるのである。「婿取婚(むことりこん)」とも呼ばれるが、江戸期の武士階級などでよく見られた「婿養子」を貰うというようなことではない。わかりやすく言えば、「通い婚」という言葉で考える方が早いかもしれない。つまり、婚姻が成立しても、夫と妻は基本的に別々に生活の拠点を持ち、その上で夫が妻の家に通うという形態を取るのである。ただし、この「通い」も、永続的な場合もあれば、夫の若い時代に限られる一時的な場合もあった。

この「招婿婚」は、いわゆる「母系制」の社会のあり方に深く関わっている。すなわち、妻方の家に夫が通う(居住する)形態が成り立つ条件として、妻方の家が、確固とした基盤を持つものでなければならないのである。具体的に言うならば、妻の家が経済的に不安定であってはならないことと、夫を迎える妻が、その家を相続することを含めて、将来的に、その家に居住し続ける権利を有することなどが指摘される。母系制は、むろん、個々の家の事情にもよるが、本来的に言えば、家の存続の絶対的な鍵を握るのは、何と言っても子を産むことのできる「母」の存在であったわけで、家としては、とにかく子を産む「母」の確保が最優先であった時代の名残かとも思える。

『源氏物語』の場合、たとえば、主人公の光源氏の正式な婚姻は、その元服と共に行われたのだが、相手の妻は、左大臣の姫君葵の上で、光源氏は、結婚してから左大臣邸の葵の上のもとに通い、葵の上は、その邸で出産し、そしてその家で生涯を閉じたのであった。

光源氏の場合、「帚木」巻で興味深いエピソードが見られる。「空蝉物語」の発端に関わることなので、単純に興味深いエピソードでは片づけられないことではあるが、王朝貴族の「通い婚」の一つの特色をなすエピソードではあろう。それは、左大臣の娘の葵の上に夫として通う光源氏の姿勢の表れのことである。光源氏は、婚姻成立後、初恋の相手である「藤壷」の存在のこともあって、左大臣邸にはなかなか足が向かないということがあった。舅の左大臣からすれば、桐壺帝に光源氏の後見を確約したこともあって、そういうことでは困るのだが、何よりも困ることは、一人娘である「葵の上」に、なかなか子が産まれないということなのである。「葵の上」に、もしも姫君が誕生すれば、その子は、左大臣家の娘として大切に養育され、次代の皇嗣の后候補としてはむろんのこと、この家の正当な女系の相続者としてその重みを発揮したことであろう。

ところが、肝心の光源氏が、あまり左大臣邸に寄りつこうとしないのである。当時の婚姻は、夫婦双方に何ら法的義務や責任は発生しないから、光源氏の消極的な姿勢のままでは、下手をすると、婚姻そのものが自然消滅しかねないのである。そういう光源氏の姿勢に気づいて、舅の左大臣は、婿の光源氏にさりげなく不満を漏らすのである。左大臣は朝廷においては、源氏の直接の上司にあたるのであるから、源氏は、渋々ながらも左大臣邸の葵の上のもとを訪ねるというくだりになるのだが、当夜は、あいにく左大臣邸への方角が「方塞(かたふたがり)」であった。そのため、急遽「方違(かたたが)へ」の邸宅として選ばれたのが部下筋の紀伊守邸であったという運びで、そこを舞台として「空蝉」との邂逅が用意されたのは周知のことであろう。

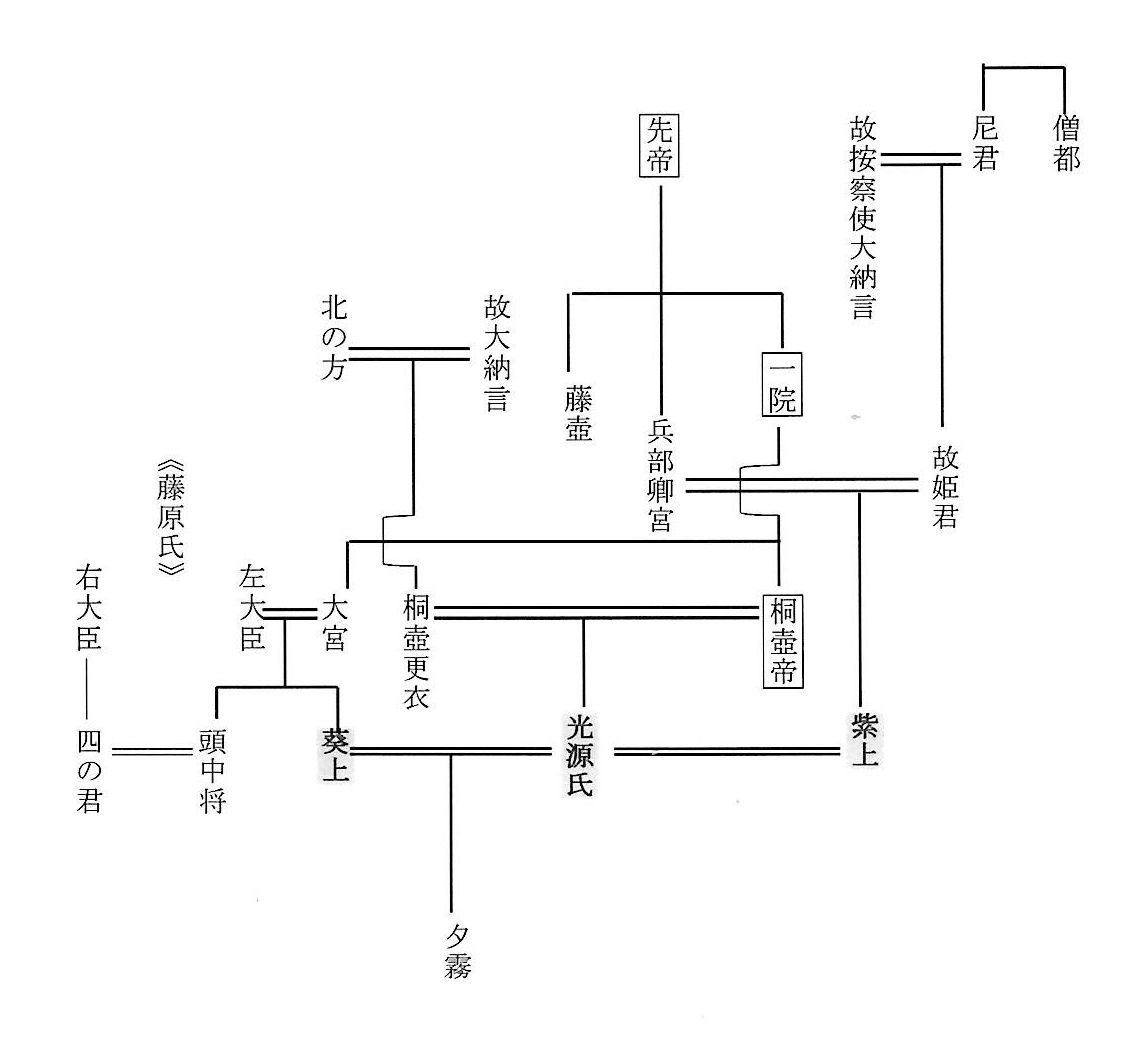

関連系図にも示すように、光源氏と葵の上とは、当時の母系制社会を基盤とする「招婿婚」としての婚姻関係を結んでいるのであって、妻である葵の上は、そういった婚姻関係の当事者として、その立場は強固なものがあった。そういう意味で、光源氏の元服と同時にその妻となった葵の上は、まさに光源氏の「正妻」たるにふさわしい女君であったと言える。繰り返すことになるが、その「正妻の座」とは、自身の家(左大臣家)の絶対的な政治的かつ経済的な安定と「婿」の光源氏への強力な後見を可能とする力学によって支えられるものであった。

光源氏と葵の上・紫上 関連系図