-源氏物語講話-

第47回

大い君の死について(二十三)―中の君の結婚(2)

「通ひ婚」のこと

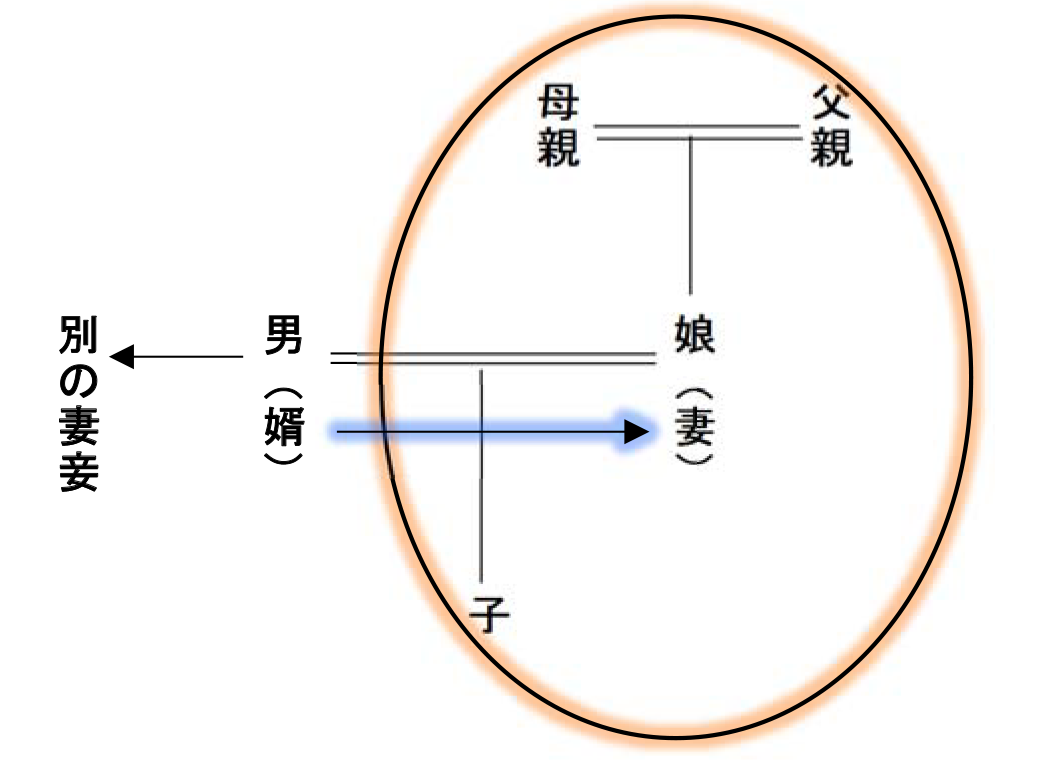

この時代の結婚の一形態として、「通ひ婚」というものが指摘される。その言葉の通り、「夫」である男が「妻」が居住するところの「家」に「通う」ところから、こういった名称が発生したのである。ただし、こうした婚姻形態が、平安時代の人々の一般的なものであったとは必ずしも言えないのであって、たとえば、婚姻を機に、妻が「里」である実家を離れて「夫の家」にやって来るというケースも存在したし、あるいはまた、妻と夫が「独立する家」に、新たに共に同居するというケースも存在した。つまるところ、婚姻の形態は、当時のその時々の夫婦関係やそれぞれの「家」における諸事情などから決定されたのである。

それらの中でも、「夫」が「妻」のもとに通う「通ひ婚」という婚姻形態は、たしかに、貴族社会では一般的であった。それは、歳若く、経済力のない男にとっては、「妻の家」で、その生活を後見してもらうというような意味合いがあったからである。年功序列の貴族社会においては、一部の権門勢家の若者を除けば、結婚適齢期の男たちの官位はまだ低く、それに伴う収入だけでは食べられなかったのである。「妻の家」で、特に「衣食」の面倒を見てもらうということになるが、「妻」の親にとっては、現在は経済力のない若者(婿)を支援することで、将来に向けた投資の意味合いもあったのである。

その投資の第一は、「子」を授かることであった。つまりは、生まれた子は、そのままその家で育てることになるのであって、その「子」は、「妻の家」のものとなるのである。また、投資の二番目の意味合いとしては、時の経過により、夫(婿)が出世すれば、官位の昇進によって経済力も強くなるから、妻の親が亡くなってから後は、夫が妻の生活を保障することにもなるのである。そういった意味でも、夫婦間に子がいるといないとでは、その婚姻の密度に大きな差があったことは言うまでもない。この「通ひ婚」が、「母系制」という言葉とともに説明されることが多いのは、そういった事情があるからである。ただし、この「母系制」という考え方も、単純にそう言い切ることが難しいところもあるので、ここでは深入りしない。

今、「通ひ婚」が、「歳若く、経済力のない男」の婚姻に見られることが多いと述べたが、しかし、必ずしもそうとばかりは言えない。たとえば、地位と財力のある男が結婚生活を行う場合、それも「通ひ婚」の場合が多かった。それは、力のある男は、自分でもその拠点たる「家」を持っていたから、自身の「いろごのみ」ゆえに、多くの妻妾を愛する場合、正妻と同居していて、そこから別の女のもとに通うことは、何かと不具合も多かったであろう。「いろごのみ」の男たちにとって、「通ひ婚」というあり方は、多くの女と関係を持つにあたっては都合がよかったに違いない。

このように、一般的な「通ひ婚」の場合、少なくとも、「妻」となるべき女には、「男」を通わせるところの「家」がなければならなかった。そして、男(婿)を「後見」するという観点から言えば、「親」の庇護のもとにいる妻のほうがよかったのである。そして、その庇護とは、親の有する「力」(経済力)という裏付けに基づくのであり、将来有望な男を「婿」として迎えるにあたっては、「妻」の家には、確実な「力」が求められたのである。

さて、中の君の婚姻だが、その相手が匂宮となっていったのは、そういう流れが用意されたのであって、そのことは、すでに述べた。そして、このことは、物語の内部世界においては「偶然」の流れであったが、作者からすれば、それは物語制作上の「必然」的作為であったことは言うまでもない。

この稿続く