『古今和歌集』を考える

『古今和歌集』のメッセージ(十五)―「桜詠歌」の光と影(2)

良房の「桜詠歌」に隣接する業平の「桜詠歌」

業平の「桜詠歌」と言えば、「渚の院」で詠まれたとされる次の歌がよく知られている。以下、例によって、漢字仮名交じりの表記で掲げてみよう。

渚の院にて、桜を見て詠める

在原業平朝臣

53、世の中に たえて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし

(世の中にまったく桜がなかったならば、春を過ごす心はどんなにかのどかなものであっただろうに)

歌の趣意としては、世の中に桜があるばかりに、花が咲くのを待ちわび、散るのを心配して、まったく春を過ごす気持が落ち着かない、というような心情を詠んだものとされている。つまり、いつの時代でも通ずる、桜花への普遍的な心情を詠んだものと理解されているのである。しかしながら、この詠歌は、単純に、そういった桜花を愛でるだけの歌なのかどうか、ということを考えさせるものが、「春上」の当該歌の配列にはあるのである。

すでに述べてきたように、『古今和歌集』の「四季」には、季節の推移に加えて、隣接する和歌に、それぞれ連鎖と類縁による配列の原理が働いている。その原理によって和歌を読む姿勢が要求される以上、53番歌は、直前の52番歌との関係において読まざるを得ないのである。しかし、52番歌と53番歌との間には、同一の言葉、歌語や類縁の表現といったものはない。ということは、両者は、まったく別の関係性において繋がりを持たされていると考えるべきであろう。

それは、52番歌で考察したように、「桜花」に付与されたところの「栄華の象徴性」とでも言うべきものではないか。すなわち、両者は桜花の有する「光と影」の鮮やかな対照性(明暗)によって配列されていると思われるのである。

52番歌の染殿后の御前における藤原良房の「桜詠歌」は、まさに、栄華の象徴としての一首であった。良房は、眼前の「花甕の桜花」に、明子によって招来された藤原北家の栄華を重ね、自身の老いにもはや何ら不安もないと詠嘆したのである。

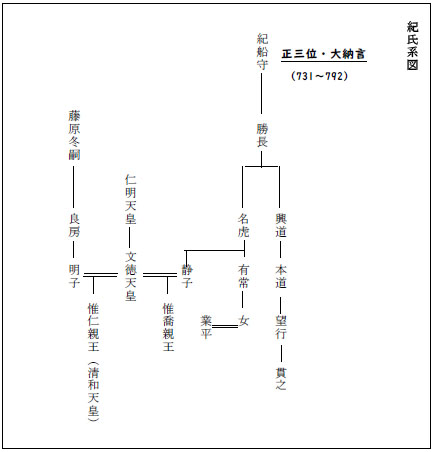

このことは、謂わば、ぎりぎりの局面において、明子が惟仁親王を産んだことに因るものであった。しかし、紀氏側からすれば、そのことによって潰えたのが、文徳天皇長子惟喬親王の立太子への道なのであった。52番歌の直後に配列された業平の「桜詠歌」(53番歌)を、その栄華の実現に期待したばかりに、かえって「心」を騒がすこととなったとする没落氏族の悲哀の比喩として捉えるならば、この良房、業平の桜詠歌の配列は、その底流において、まさに明暗相照らすものがあると言えるだろう。

少なくとも、この業平の「桜詠歌」を、良房詠歌に隣接するかたちで、あえてここに配列した貫之の心情には、良房詠歌の「桜花」に対する相反的興趣にも似た紀氏の悲哀を、貫之もまた深く自覚するものがあったに違いない。貫之は、『土佐日記』に、土佐守任官を終えて京への帰途、渚の院を見ながら次のように言及している。

その院、昔を思ひやりて見れば、おもしろかりける所なり。しりへなる岡には松の木どもあり。中の庭には梅の花咲けり。ここに、人々のいはく、これ、昔、名高く聞こえたる所なり。故惟喬の親王の御供に、故在原の業平の中将の、世の中にたえて桜の咲かざらば春の心はのどけからまし、といふ歌よめる所なりけり。

(その院は、昔を思いやって見ると、興趣深かったところである。後方にある岡には松の木などがある。中の庭には梅の花が咲いている。そこで、人々が言うことには、これは、昔、評判高く聞こえた所である。故惟喬親王の御供に、故在原業平が、世の中にたえて桜の咲かざらば春の心はのどけからまし、という歌を詠んだ所であったよ。)

この『土佐日記』での業平の詠歌は、「人々のいはく」ということではあるが、二句が「咲かざらば」となっていて、『古今和歌集』業平詠歌の「なかりせば」とは差異がある。貫之が『古今和歌集』の業平詠歌を知らぬはずはないから、あえてそのまま記したのであろう。後者の方がより分かり易いと思われるが、それはともかく、この記事の存在自体が、貫之の業平に対する敬愛のほどが知られるというものであろう。

2022.8.25 河地修

この稿続く

一覧へ