講義余話

道真の悲劇(1)―「土師(はじ)氏」の記憶

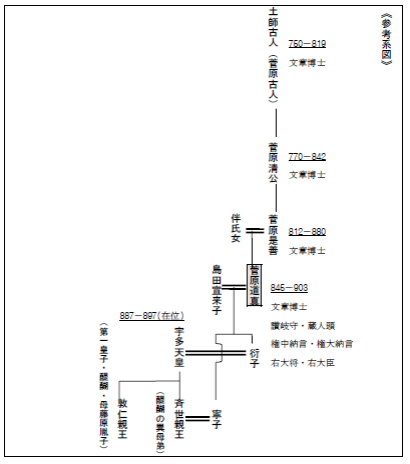

菅原道真について考えてみたい。

道真は学問の神様である。現在、シーズンには多くの受験生が、祈願のため各地の天神(天満宮)を訪れている。

しかし、あたりまえのことだが、道真は、神になる前に"人"であった。彼は"人"として大いに生き、さらに傷つき、最後には、悲痛の中に死んでいった。その死に方が、あまりにも悲痛過ぎたために、彼は当初、祟(たた)りをなす"怨霊"として怖れられ、やがて"神"として崇められた。

遅咲きの梅が咲く北野天満宮三光門(中門)付近。

菅原氏は、もとは「土師(はじ)氏」と言った。その昔(古墳時代と考えていいだろう)、大王(おおきみ)の葬送にあたって、その墳墓に入れる埴輪の制作を担っていた一族とされる。つまり、土をこね人形を作っていた人々であったが、埴輪の制作が行われなくなってからも、貴人(皇族)の喪葬の任に当たった氏族であった。

この、古代「土師」と称した氏族が、後代になってから、「秋篠」「菅原」「大江」の諸氏に、次々と改称したのである。

話は飛ぶが、私の大伯父(おおおじ)は警察署長あがりだった。私が物心つくころ(昭和30年頃)にはすでに警察は退職していて、ビジネスとして、その地域では初めてとなる葬儀会社を起業していた。

私の祖母は、この大伯父の妹だったが、警察署長まで勤め上げた実家の跡取りが、その地域で"葬儀屋"を営み始めたことがずいぶんと苦痛だったらしく、私の記憶では、かなり長い間、そのことをこぼしていた。

人は誰でも死ぬ。死ぬ以上、時が経てば、身近なところで死人が出るし、出る以上、生きている誰かが、事に当たらねばならない。

しかし、日常的な出来事でもある「死」を、人々は恐れ、かつ、忌み嫌うようにもなった。すなわち、死は、最大の「穢れ(ケガレ)」となった。それは「汚い」ということではなく「不浄」という意識であったから、物質的な問題ではなく、精神的な次元の問題であった。そのことが、厄介な事情を生ぜしめた。

つまり、人間の"日常"(避けられないという意味で)に出来する出来事であるにも関わらず、そのこと(具体的には遺骸の処理である)に人は従事したがらないようになった。

従って、基本的に、今日、ビジネスという観念が成立するまで、人の"死"に関わる諸々の"仕事"は、長い間、社会の最下層に生きる"弱者"の仕事であった。このことに、私の祖母の、尊敬する兄(私の大伯父である)への微妙な"感情"の起因がある。

つまり、私の祖母は、葬儀屋の仕事を、まっとうな仕事とは思えないという、一種刷り込まれたような思い込みがあり、長い間、そのことが"苦"になっていたのである。

今は違う。今日、我々は、人が"嫌がる"ことには、「ビジネス」としての"ビッグチャンス"があると考えるようになったし、それと同時に、そういうことが「ビジネス」として確立している恩恵を、逆に十分に受けている。

しかし、"嫌がる"という感情は、古代から今日までの人間の歴史において、変わるものではない。なぜなら、人間の歴史は、ある意味では「進歩」の歴史とも言えるが、それと同時に、個体としての人間の"生きる"という"いとなみ"に限定すれば、同じことの「繰り返し」の歴史でもあるからだ。

さて、「土師氏」のことである。「土師氏」は、いわば人の死という凶事に携わる一族であった。このあたりの機微については、微妙ではあるが、"死"(凶事)に関わる専従者としての記憶に繋がる「土師(はじ)」という氏族名は、すでにそういう時代ではなくなった時代に生きる子孫たちにとっては、社会から抹消したい記憶であったに違いない。

事実、彼らは、それぞれの居住地に関わる「秋篠」「大枝(江)」「菅原」への改称を朝廷に願い出た。

「菅原」への改称が認められたのは、天応元年(781)であり、同族の「秋篠」は延暦元年(782)、「大江」は(元「大枝」であったが)、延暦九年(790)のことであった。

これら「土師氏」から「菅原」「秋篠」「大枝」諸氏への改称は、いずれも、桓武天皇の時代(781-806)であった。つまりは、桓武天皇によって、「土師氏」が消えることになったと言えなくもない。

実は、このことは、桓武自身の出自と、けっして無縁なことではない。

桓武天皇の母が、朝鮮半島(百済)からの渡来系の和乙継(やまとのおとつぐ)の娘、高野新笠(たかののにいがさ)であることはよく知られている。この高野新笠の母の家が、実は、土師氏であった。

母系制の時代であった当時、その観点から言えば、桓武天皇の出自は、朝鮮半島からの「渡来系」と、そして、くだんの「土師氏」であったということになる。

このように桓武の出自は、けっしてきらびやかなものではなかった。その出自から言うならば、桓武は、皇統を嗣ぐにふさわしい立場とは言えなかったであろう。しかし、藤原式家の藤原良継、百川らに担がれた。

このことからは、当時の朝廷が、どれほど深刻な危機意識を抱いていたかということがわかる。むろん、担がれた桓武の力量がいかに傑出していたかということなのではあるが、そこには、なんとしても、天皇を核とする国家体制を立て直さねばならぬという、当時の藤原氏を中心とする朝廷内勢力の"凄み"のような意思の強さを感じさせるものがあるが、そのことは今は措く。

ところで、「高野新笠」である。その「高野」姓への改姓は、桓武が皇太子になる直前のころのことであった。とすれば、桓武の即位を前提とする周辺の意識として、その母の出自である「和氏」と「土師氏」の記憶を、消したかったものと思われる。

ともかく、「土師氏」は消えた。消えはしたが、しかし、新しい氏族名称の背後に、それは影のように、生き続けたであろう。あるいは、それは、もの言わぬ記憶となって、平安朝貴族社会に残り続けた、と言うべきか―。そして、ある時、一人の傑出した人物の登場(菅原道真)によって、その記憶は、皮肉にも確実に呼び醒まされたに違いない。